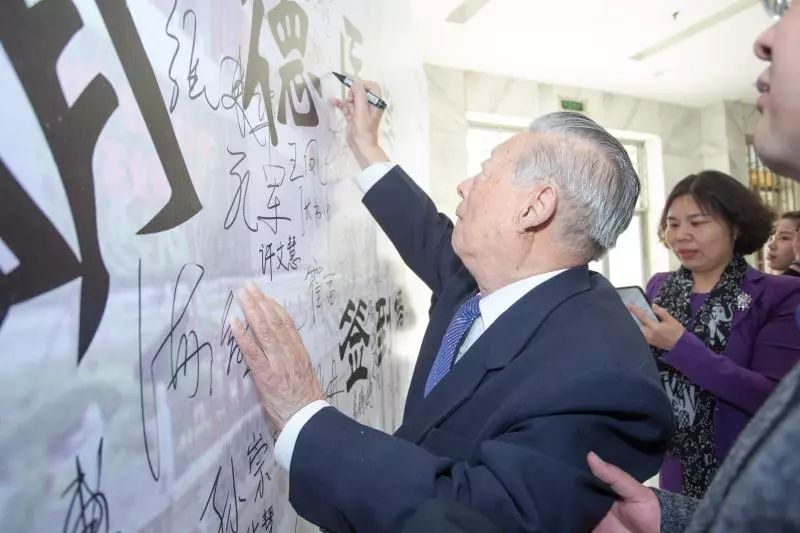

4月14日,河南大学明德医学讲堂开讲,首讲请来了我校医学院老校友、百岁医学眼科泰斗张效房教授。讲座由河南大学党委常委、副校长孙君健主持。张效房教授为到场的500余名师生讲述了他从少年求学到成为国际知名眼科专家的人生经历,让河大师生近距离感受了这位世纪老人的人格魅力、生命感悟和精神追求。孙君健表示,张教授的一生可以用“爱、苦、创、正、诚”五个字来概括,数十年来,张教授始终保持着对国家、对民族、对人民、对事业的热爱,不畏艰苦、勇于创新、正心诚意,大家从张教授的故事中参悟出很多道理,体会到老一辈医学大师的可贵精神,同时也激励大家为国家、为社会、为医学事业做出更多贡献。

现将张效房先生讲座录音整理如下,以飨读者:

尊敬的孙校长、王书记,尊敬的各位领导、老师,亲爱的同学们,大家好。我是咱们的老校友,非常高兴能重回母校,见到大家。我给大家汇报一下我当年上学的情形以及建国以来所做的一点工作。

我1939年高中毕业后考入当时的河南大学医学院。抗战爆发后,河南大学首先迁入鸡公山,后来迁入南阳镇平县,医学院直接迁往镇平,虽然条件艰苦,但附属医院很快在镇平县开诊。两年以后日寇打到湖北,随枣战役爆发。由于随县枣阳离南阳很近,医学院匆忙从镇平迁到洛阳的嵩县,此时只剩下文理农医四个学院。文理农三个学院跟校本部在距嵩县100华里的潭头镇,这100华里因山路崎岖,交通不便,只能徒步到达,粮食也只能靠骡马驮运。后来日寇越过黄河,侵占郑州与洛阳。医学院先逃难到潭头,又匆忙进入深山,一部分同学留在淅川县荆紫关。后来战事吃紧,学校又迁到陕西。医学院曾到汉中,后又回到陕西宝鸡附近,在姬家殿的农村里上课,医院在那里复诊。

1939年我考河南大学时,在镇平参加统一招生考试,《中央日报》上的公布录取名单一直没有发榜,于是我跑到嵩县参加河南大学的单独招生。后来发榜了,榜上有我两个名字,统一招生第一名是我,自主招生第二名是我。在嵩县,医学院当时是六年制,前四年在校上课,第五年上午医院见习,下午上课。第六年就不再上课了,到医院实习。

前五年我们都在嵩县。嵩县坐落在山区,环境很好,非常安静。当时嵩县没有电,所以没有电影院,剧院,也没有电视和收音机,学习条件很艰苦。宿舍、教室都是民房,开始时还只是把破庙收拾出来当教室,冬天透风,夏天闷热。那时没有课本课文,教授讲课,大家记笔记。没有笔记本,没有钢笔,没有墨水,同学们就自己在杂货店买大张的油光纸裁一裁,拿着针线订一个本。没有墨水也好办,在杂货店买点染衣服的蓝染料,化成水,把木棒削尖当钢笔蘸着写。现在我写中文、外文都写得很直,就是那时候练出来的。晚上自习,没有统一的地方,没有灯光。第一年还有煤油,可以点煤油灯。第二年没有煤油了,油很贵,买不起,只有菜籽油,点一个小灯头,两边坐两个同学,这样来学习。

那个时候生活艰苦,伙食非常差,家里也没有经济来源,学校发贷金四块钱,之后需要偿还给国家。每天一毛钱做伙食,同学们轮流到粮坊买粮食,让郊区的农民磨成面粉。五年里从来没见过肉,没有鸡蛋,豆腐,只有青菜。我现在回想,连红萝卜都没吃过,红萝卜贵,吃不起,只有白萝卜。我们就是这样坚持下来的。

我还好,当时在县中、小学兼课,给学校写讲义。别的学科不要讲义可以,学外文必须要讲义。当时医学院的教师都是留学德国的教授和博士。一年级入学第一节课是德语,ABCD不能用了,变成德语了,重新从字母学起。没课本不行,必须得有人印一个课本,学校有本书叫德语入门,只有一本,据说是上海同济大学医学院编的,学校给了我。我晚上写了讲义,然后用嵩县的石印,印好以后发给大家。我们学校写讲义没有报酬,但补贴灯油,灯油用不完,可以拿去炒菜,这样就可以改善生活了。

我假期当家庭教师,帮助考大学的人补习数学、物理。我在县中、县师兼课,原来兼数学课,一个学期后因为时间分配问题作罢。第二年学校缺音乐体育,我又兼音乐体育。体育不用备课,也没有作业,但必须带学生上早操。我早一点起来先到学校带着同学跑操,然后赶回去吃早饭,然后再赶快上本科的课程。这项工作有一点待遇,我用这些钱帮助了另外两个同学,就这样我半工半读度过了五年。

当时学校老师讲课非常认真,学生学习也非常努力。医学院从开封迁到镇平,又从镇平迁到嵩县,所有图书、仪器、附属医院的各种药品、病人的X光照片等,都用牛车运输,没有丢失。我们在嵩县上学的时候,每三个同学可以分到一个显微镜,都是德国的显微镜。图书馆里的书是德国的原版书,两个同学可以借一本。我记得在解剖课上,老师要求我们自己将重要的解剖图画出来。根据什么呢?就根据那些书。于是,大家参考那些书籍,画出好多解剖图,并用拉丁字母注上名称。当时印象很深,以至于现在我看到一些拉丁名称还能认得。

为什么学习这么认真?源于一种爱国思想。从抗日战争开始,实际上从九·一八开始,青年的爱国心极度迸发。当时,我读小学五年级,学校举行讲演比赛,题目是对于日本侵占东北的看法。我写好文章交给老师修改,然后在学校讲演。学生不能端起枪炮去打日本,怎么办?抵制日货!当时日货充斥市场,几个同学一起,拿纸做一个三角形的小旗,写上“抵制日货”四个字,粘在小棍上。同学们到了商店里,看到货架上有日货,就拿到门口人行道上。店员也好,老板也好,看着也不敢干涉。如果干涉,会引来更多人,商家受不了。我当时写上“抵制日货”四个字,踩在椅子上,将货架上的日货拿下来,扔到过道上,能烧的烧了,不能烧的会有警察局的车拉走。

出于对日本人的愤恨,抗日战争爆发后,一些同学选择投笔从戎,一些同学通过演唱革命歌曲、表演话剧来宣传抗日,发动群众,提高群众的抗战情绪。另外一部分同学则像我一样上医学院,学好医学,为人民治疗疾病,为伤病员治疗伤患,在后方为抗日战争服务,为国家尽一份力量。我们怀着一颗报国之心,潜心学习医学。

求学期间我们学习非常刻苦,每天晚上在菜籽油灯下复习到很晚。我们的学院是一位大户人家腾出来的一个院子,邻着叠翠峰,每天天一亮,小山上坐的都是我们的同学,拿着书或笔记本复习功课,那时我们认真学习不是为了考学位,而是为了学好医学去救国。

那时有许多医学院内迁,如北京、上海、广州的医学院,河南大学也内迁。医学院内迁过两次,内迁时那些腐蚀性的药物都没有丢,全用牛车拉了出来。教授也大部分都没有走。外科有闫成义,内科有张静吾,皮肤科有刘蔚同,病理是鲁章甫(鲁斐然)。生化药理这些都是留学德国的博士。那时日本美国的博士读起来很容易,德国的需要教授面试,毕业很难。因为学校教学水平高,学生又努力,并且很多医学院内迁以后逐渐没落,当时河南大学医学院在国内大学评比中名列前茅,成绩优良。

1952年河南大学医学院独立为河南医学院,1985年为河南医科大学,2000年后与郑州工学院、郑州大学合并为郑州大学,我变为郑州大学职工,但是我的身份永远是河南大学毕业生,是河南大学把我培养成一个医生,我终生不能忘记。

作为一个眼科医生、教师,我做了一点点工作,向各位领导、老师、同学们汇报一下:

1949年,河南大学校长嵇文甫老师希望聘请我为医学院眼科讲师。眼科建国以来从无到有,刚开始只有四个医生,一个护士,17张床位,直到1952年后,才增加了两个医生,增加了两个护士,规模很小。郑州大学医学院便是1952年从河南大学分出来的河南医学院,现在眼科500张床位,300多位职工,136个医生。我国医院规模之大,医学院招收人数之多,在世界上是排在前列的。我亲眼目睹医学院的发展,70年从无到有,这得益于中国的社会制度和共产党的领导。

建国初期沙眼肆虐,且是致盲的第一原因。1958年,全国召开沙眼防治工作现场会,是农业发展纲要上限期消灭的疾病。当时我组织眼科的医生护士利用星期天到开封郊区给农民义诊,主要治疗沙眼。1958年全国商业防治工作会议上,卫生部副部长耿彪主持会议,各省卫生厅或医政处处长做“消灭沙眼”计划汇报,此时河南省开始在全国崭露头角,因为沙眼的有效治疗,当时河南眼科在全国都有着举足轻重的地位。此后中国很快彻底消灭沙眼。

河南眼科第二个问题是角膜移植手术。人死后24小时内角膜还可以移植,但技术很复杂。我们从1954年开始研究这个问题,1956年得到卫生部表彰,同年在《中华眼科杂志》角膜移植专号一、二期里发表了三篇文章,提到了深板层移植。别的学院最多只发表一篇。一直到80年代,西方才强调了深板层移植,我们比西方早了30年。

第三个问题是眼外伤。建国以后各项事业发展很快,工人的防护意识较差,眼睛受伤的很多。我们在1955年制定计划,转到治疗外伤。没有人让眼科这样做,是我们自己决定的,我们要解决国家发展过程中遇到的难题。眼外伤中比较常见的是眼内异物。工人在工作过程中,铜片、铁渣等碎片经常溅进眼睛,这比一般的眼外伤更严重。眼内异物摘除是公认的难题。如果是铁等磁性异物,还可以吸出来,要是铜、铝、合金、不锈钢怎么办呢?我们迎难而上,设计出异物定位方法,即做出金属九宫格固定在眼周,结合X光,实现精确定位,有效提高了摘除成功率。1965年11月,全国性的眼科学术会议上,我设计的这个方法被特别提出,我进行了口头报告。次年第一期的眼科杂志全文刊登了我的报告。从那时起,我们针对眼内异物的研究得到了中国眼科界认可。上海出过一本书《眼科的诊断与治疗》,详细记录了我们设计的一系列方法,并称之为“张效房法”。经新华社采访后,全国各地的病人开始转入我们医院诊治。1982年,第24届国际眼科会议在美国旧金山召开,当时中国送去的文章很多,最终被选到大会报告的,就这一篇。这个报告引起了轰动,美国、日本的八所大学先后邀请我去作报告,说明我们的这项工作受到了国际的重视。现在眼内异物摘除已经发展到可以采用玻璃体手术了。国内第一篇关于玻璃的摘除和眼内异物摘除联合手术的文章就是我们发表的,当时我们做的手术在国际上是手术量最大、效果最好的。

建国以后,眼科疾病发生了很大变化。现在要找到沙眼病人已经很难了,角膜病也不是第一位了,白内障逐渐进入大众视野。这是一种老年现象,是无法预防的。当时的手术难度非常大,不仅要缝两层,还要缝很多针,针和线都很细,需要在显微镜下手术,对医生的操作要求也很高。很多基层医院无法开展手术,只有大医院能够做。随着社会的发展,医学的进步和医学知识的普及,在中国步入老年化之际,如何改进这个手术成为又一难题。西方有一个超声乳化的方法,后经日本改进,邀请他们来讲学后我们也掌握了。我们在此基础上结合临床工作加以简化,把16个操作减至9个操作,切口很小,完全不需要缝合。现在这个手术三四分钟就可以做完了,手术简单,费用也少。

我这个人不吸烟不喝酒,不看电影,那我平时做什么呢?看书,看病人,自己写文章。我从未接受过病人红包,也坚决不要药品器械回扣。有的药有回扣,实在没有别的药可以替代,我就让助手签字,这样回扣就没人领了。常有人说,有的红包实在退不了。我在大会小会发言,都严厉指出,没有退不了的红包。如果病人无论如何也不肯收回,我就把钱送往收费处,来支付他们的住院费。

关于虚假宣传我有些话要讲,主要是两方面:一个是关于有办法可以治疗近视的。这个我在几十年前就说过近视是治不好的。很多次在郑州开会,都有人邀请我宣传治疗近视的方法,我都婉言谢绝了。我说一定要我去的话,我就说治不好。还有一个就是药物可以治疗白内障的谣言。不管是祖传秘方,还是美国、日本的任何药物,都是没办法治疗白内障的,要想痊愈,只有手术这一个办法。

有一次在坦博尔大学讲学后,他们就邀请我去工作,工资给很高。我婉言谢绝了,我是中国人,中国是生我养我的地方,我有这点能力,就要为我的祖国工作,为祖国的人民服务,钱再多也买不来一颗爱国心。

上个世纪三四十年代到五十年代初,有一个梅式眼科。梅,不是中国人,是英国人。叫特雷莎·梅,是一位很有名的眼科医生,她写了一本《梅式眼科教科书》。后来她去世了,去世后,她的学生替她出版了这本书的第二、三、四版,总共有两个学生,一位英国人,一位美国人,都在做,都是梅式眼科。但是,五十年代初期以后便不再出版了。

现在,我每天都在凌晨两点以后睡觉,就为编眼科教科书。昨天我睡得早,刚到两点我就睡了,想着今天要早起,来做报告。一般情况下,我都是三四点,甚至五点才睡,就为了赶这个稿子。不辜负出版社对我们的信任和厚爱。

但是要把这个书写好,我一个人不行了。年纪大了,身体也不好,看着我坐这好好的,实际上到处是病。前列腺摘除了,肾癌也摘掉了一个肾,摘掉了以后发现肾癌肺转移,现在一直用药物控制着,不知道扩散了没有,最近几个月没检查。人家说,你身体不错,我说不错什么,五脏都不全了,心肝脾肺肾,肾都少一个。心是冠心病,肝是鸡蛋囊肿,脾脏还没有病。牙是假牙,眼睛是人工晶状体。耳朵,戴助听器也不行,助听器声音放大了,分辨不清楚,听力不好。视力还可以,裸眼不戴眼镜视力还是1.0。

年纪大了,身体也不好,我一个人做也力不从心,所以我就动员我们科的大夫,特别是我的研究生们一起。我有60多个研究生,其中有美国大学的教师医师,美国国家医学研究所眼科研究所的研究员,还有曾经是美国密歇根大学的研究所代理所长,还有国内的很多名人。有一个郭海科,是我的研究生,他是美国一所著名大学的客座教授,是全世界做白内障手术最多的一个人,十年以前就已经做了20万例了。我的学生中,还有一个杨培增,是治疗葡萄膜炎的国际权威,还有很多人在他们的工作中也做出很大贡献。我请他们来共同编写,每人写一章,我最后再看一看,把我的一些认识和经验加进去,整理整理,就这个工作量,也很大,有200万字。你既然叫我来写,那我就得对得起人家,对得起读者。有人跟我说,你这样不行,睡眠不足等于慢性自杀,这样最少少活两年。我当时就说,少活几年没关系,我已经活了99年了,只要把这书能完成,书稿能交上去,马上死了都可以,没关系。我要对得起生我养我的祖国,要对的起鼓励我、培养我、领导我的党。

张效房简介

1920年10月出生于河南开封,男,回族,中共党员。1945年毕业于国立河南大学医学院,1950年任河南大学医学院眼科教研室主任,附属医院眼科主任。在多年潜心教学科研和医疗的基础上,1980年,张效房教授创建了河南省眼科外伤研究所,先后任所长、名誉所长。1988年,创建河南省眼科医院并担任名誉院长。1978年-2006年,任中华医学学会全国眼外伤学组长与名誉组长。1979年-1992年,任中华医学会眼科分会委员和常务委员。1979年,创办眼外伤职业眼病杂志并担任主编至今。1983年至今,任世界眼科基金会理事,中国分会会长。1991年至今,任国际眼外伤学会理事会的理事。1996年至今,任美国眼外伤华盛编委。1998年至今,任世界第一中国行动中方委员会顾问,专家组组长。1999年至今,任全国百人手术复明技术指导组副组长,并担任郑州大学教授,郑州大学第一附属医院主任医师。

1978年“眼内异物摘出法”获全国科学大会优秀科研成果奖;

1994年,“眼内人工晶体”研究获国家科委科技成果奖;

1998年主编的《眼科学》获河南省科技进步一等奖;《眼外伤学》获第十一届中国图书奖;

1978年被授予“全国先进工作者”荣誉称号;

1991年被国务院授予“国家级突出贡献专家”荣誉称号;

1997年被授予“全国优秀科技工作者”荣誉称号;

1998年被河南省政府授予“科技功臣”荣誉称号;

2005年中美眼科学会“金苹果奖”全国唯一获得者;

2016年,荣获“2016全国十大最美医生”;

2017年11月,荣获第六届全国道德模范提名奖。