吃早饭,我问孩子:“早读干啥呢?”孩子说:“老师让背诵《离骚》,背着前面的,忘了后面的。”我问他:“课文内容,你理解吗?”孩子笑笑,我知道,又一个死记硬背的。我想告诉孩子的是,这篇文章是难以理解,可是,弄懂课文的意思,背、默,不是问题。之所以老忘记,还是不理解课文。

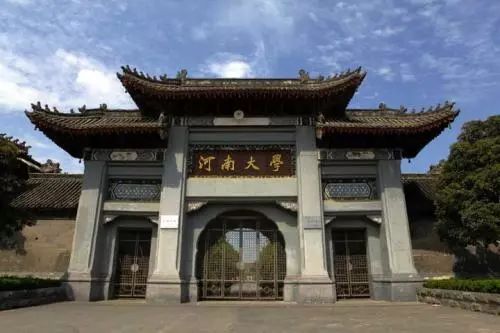

1983年高考填写志愿时,班主任给我填报了河南师范大学(1984年,恢复为河南大学。原来的新乡师范学院,1985年改为河南师范大学)的政治系。不知为啥,我被调剂到最不喜欢的中文系。也是在河大中文系,遇到了几位很好的老师,像刚刚研究生毕业、教我们汉魏文学的王立群老师,教我们近代文学的关爱和老师,教我们当代文学的刘思谦老师,教我们宋词的巩义人宋景昌先生……可是,真正让我对中国文学产生兴趣的,是李博老师。是李博老师对《离骚》的解读,让我走近了一个活生生的,有血有肉、傲岸耿介、忠诚爱国的大诗人——屈原,也让我对楚辞,对《离骚》,对诗歌的语言美,有了新的认识。

李博老师当时是副教授,是河大汉魏文学研究室李嘉言先生的弟子。李嘉言先生为人朴素,他研究陶渊明,有着陶渊明一样的“采菊东篱下”的淡泊情怀,可就是这样,“十年文革”中,淡泊名利,一心学术的老先生,还是在武斗中,被他的学生打残,后来病死。而李博老师也被下放农村,在河南息县劳动改造,直到文革结束,李老师才重回开封,重新走上讲台。回到河大,重新走进中文系10号楼,重新站在熟悉的教室,可是,自己的恩师呢?老师已去十几年了,自己的家庭呢?老婆孩子也在文革中离开了自己,“物是人非事事休,欲语泪先流。”李博老师给我们讲《离骚》,每次讲到动情处,就会说起他的老师,讲到李嘉言老师对河大的爱,对学术的专注,对学生的关心,讲到老师蒙冤被迫害……李博老师就会流泪,有时,老师不能自已,课堂上流泪痛哭。《离骚》373句,近2500个字,每一个字,每一句的讲解,都包含李博老师对屈原的尊敬,对他老师的怀念。这篇文章,李博老师整整讲了一个多月,老师是在讲文学,讲历史,也是在讲人生,在讲情操。

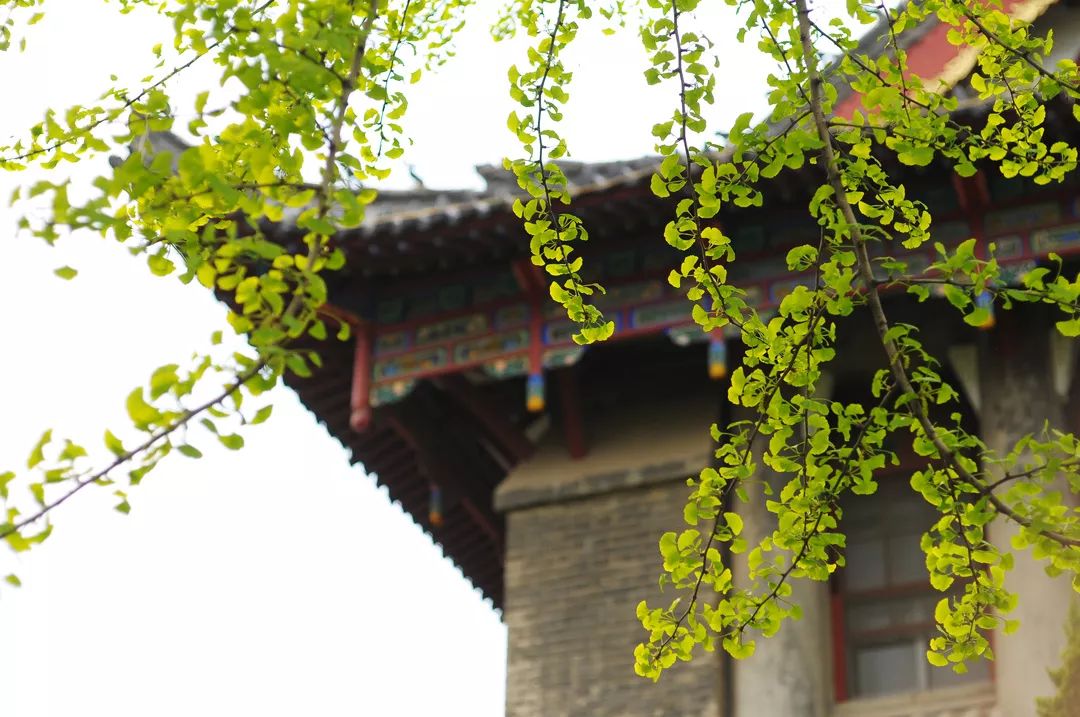

大学毕业后,每次讲到《离骚》,我就会提到我的老师——李博先生,大学毕业20年回母校,老师还在;今年再回母校,听同学说,老师已走几年了。心里默默背诵《离骚》,“帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸……”也是对老师的怀念。

大三时,大家都选修宋景昌先生的《李清照词赏析》,我也从众跟着去听。前排坐位满了,就在前面墙边站着听,先生激情满怀的吟诵,眉飞色舞的评析,让同学们如痴如醉,乐以忘怀。可情商缺乏的我昏昏沉沉,懵懵懂懂,先生讲《武陵春》中“物是人非事事休,欲语泪先流”。为什么泪流啊,为谁泪流啊?先生在赏析《一剪梅》“一种相思,两处闲愁”时,更是不理解她为啥闲愁别绪。别人听得津津有味,我却如同遭罪,苦恼啊,有时候也怀疑,先生讲的有那么好吗?如今想来,真是可笑,真的幼稚。这些年以来,从开封到西华,从西华到曲阜,从曲阜到洛阳,经历了那么多,和亲人时别时离,虽没有相思之苦,也有思念的苦涩。每一次讲李清照,就加深了对词人的理解,更读出了自己上大学时没有悟出的相思之苦,离别之痛。也对自己曾经的无知感到羞愧,也更激起对宋景昌先生的怀念。

大一时,教我们当代文学的是刘思谦老师。那时,刘老师已在当代文学评论界很有名气,她的女性文学研究,有开创性的成就。听她的课,是一种享受 ,娓娓的叙述中,不乏深刻,不乏犀利。她对人物形象的把握,对人物形象的分析,是那样的准确与独到,还记得她讲孙犁的《山地回忆》和《荷花淀》。她对妞儿形象的分析,至今还历历在目,记忆犹新。刘老师亲自读,结合人物的对话,把一个聪慧伶俐、机智乖巧的女孩子,生动有趣地展现出来。那时,我甚至猜想,讲台上的是不是妞儿啊,她怎么从小说里走了出来啊。刘老师讲《荷花淀》,讲几个妇女的对话,对几个妇女的分析,至今想来,还拍案叫绝。她讲水生嫂“吮”这一动作描写时,在讲水生嫂这一动作里所包涵的复杂思想时,老师放下课本,走下讲台,来到我们跟前,把手放在嘴里“吮”了一下。边演示边分析,一下子明白了人物此时此刻的复杂内心,真切感受到小说描写的细致,也真切感受到,刘老师对人物理解的深刻,而这,也深深的影响我的教学。

大三时,刘老师为我们开设“当代文学研究”选修课,和刘老师见面的机会更多些。那时,受刘思谦老师、赵福生老师、赵明老先生的影响,我的毕业论文选题,初步定在“中国现当代文学”。1985年前后,文学界可谓“繁荣”,什么“寻根文学”,“女性文学”,“改革文学”等等,新观点、新思潮、纷纷嚷嚷,在潮流的裹挟下,我读了刘再复的《性格组合论》,河南人赵园的《艰难的选择》,自认为有了新见解、新观点。有次课后,我到刘老师办公室,谈我的毕业论文选题,老师问:“你准备写哪方面的?”我说:“刘老师,我想写孙犁的,我感觉孙犁的文学,是美化生活,没有战争的硝烟,没有流血牺牲……”说了很多很多,刘老师听罢,说,你的质疑,没有道理,文学,可以是现实主义,就不能浪漫主义吗?孙犁的白洋淀是诗化的,诗意的生活,美好的境界,这正是孙犁风格独特的地方,这不应该是你否认的地方。听了老师的阐述,羞得我好多次不敢见她。至今想来,做学问真需要踏踏实实,不能人云亦云啊!

2009年春,洛阳一高105年校庆,刘老师被接到洛一高。这时,我才知道,刘老师和洛一高,有着不同寻常的关系。刘老师的母亲——周晓沛女士,是鲁迅先生的学生,刘和珍的大学同学,1935年,任当时洛一高的校长,从事地下工作。解放后,老师的母亲曾任河南省首届妇联主席。这么说,刘老师,也曾是“官二代”。中午坐在一起吃饭,明显感到老师疲惫了许多,而我一直认为是江南才女的刘老师,她的家乡竟然是洛阳偃师。

不见刘老师又是好几年了,刘老师,你还好吗?永远爱戴你,天天祝福你。