张国臣:圆梦之启航(下)

作者:张国臣 发表日期:2020-08-11 访问次数:2730

七、 编写《人生珍言录》的启示

积极有效的创造不是来自智力,而是来自源于内在需要的愿望本能。

1979年12月,党中央召开了十一届三中全会,播下了希望的春雨。思想解放了,大地沸腾了,河南大学学术气氛更加活跃了。校园内学生社团如雨后春笋,不同的学术观点可以争辩、质疑。青年大学生在经历“文化大革命”阵痛后的反思中,有些人感到迷惘,需要及时加以引导。 1980年10月的一天,中文系七七级夏林同学在学生洗衣房找到我,商量说:“现在《中国青年》杂志发表了潘晓的文章《人生的道路怎么越走越窄》,议者很多,我们可否也参加讨论,编一本正能量的书予以回答?” “当一个人面朝太阳的时候,他的影子就在脚下。大学生应该向着光明去拼搏、去创造、去摘取科学王冠上的一颗颗明珠。”我完全赞同夏林同学的建议,坚定地说:“我们可以比照古书《菜根谭》,将中外名人励志的格言警句搜集分类成书,献给社会、献给青年朋友、献给祖国!”

心有灵犀一点通。我们又约了高潮、刘大泉、孟宪明同学,集体讨论列出提纲,钻进图书馆、阅览室,查书摘录,悄悄地干了起来,经过日日夜夜加班加点的艰苦努力,编辑成书。我起名《人生珍言录》,在署名时,把自己的名字写在最后面,同学合作,是一生的缘分,高高兴兴!中文系党总支书记杨瑾老师专为此听取汇报,非常认可,送我们稿纸,给予大力支持。这是在校本科大学生学习中的创新成果,中文系系主任任访秋教授看了书稿,亲作《序言》向青少年朋友推荐。同学们称这是“铁塔五贤”的青春礼赞!地质出版社徐元蒂教授连夜加班编辑,快速出版,发行上百万册,受到校党委的表扬。不久,又再版印刷,得到青少年朋友的热烈欢迎。看到全国各地的来信,我们五个大学生曾举杯庆贺,醉卧铁塔之下。

1980河大“铁塔五贤”编书

通过编写《人生珍言录》,我们思想上得到诸多洗礼和提高: 其一,大学生是要有一点拼搏精神的,爱党爱国爱人民,勇攀高峰。大学生充满青春活力,正是学知识、增才干的良好时期,应该始终保持奋发向上的精神。“古今将相,岂有种乎?”只要敢想敢做,开拓创新,就一定能干出一番事业。只要积极依靠党组织,听党的话,热爱祖国,不忘初心,树立目标,就一定能奋力攀登上一个又一个科研高峰! 其二,大学生的任务是读书增智,应该倍加珍惜时光。博览群书,也是阅历人生,可以帮助人们透过薄薄的纸张,感受到历史进程的脉搏;可以启迪人们通过阅读技巧的语言,体验人生百态的曼妙;可以指导人们通过文章逻辑,探索经济社会的规律。不是吗?马克思、恩格斯在读书中发现了辩证法三大规律,即“对立统一规律”“量变质变规律”和“否定之否定规律”,使哲学上的普遍性达到极限的程度。违背之,就要摔跟头,受挫折。天道酬勤啊! 其三,大学生也要宽厚善良地爱人,厚德方能载物。大学学习生活不是一池平静如镜的湖水,而是一个充满复杂矛盾的小社会,那时,同学们在学习中竞争是非常激烈的。大学也是一个修养道德境界的过程,涌现出一大批品学兼优的人才,后来走上重要领导岗位。但生活定律是,当你超过别人一点点时,别人就会嫉妒你;当你经常被指责的时候,就说明你是一个举足轻重的有能力的人;当你超过别人一大截时,别人就开始羡慕你;当你被别人嫉妒时,就说明你卓越;当你嫉妒别人时,就说明你无能。 木秀于林,风必摧之,才出于众,众必毁之。在读书学习创作过程中,同学们中也出现个别贪玩颓废、小肚鸡肠、羡慕嫉妒恨叠加、挑拨离间者。怎么处理这些矛盾呢?唯有爱人。有位系领导讲了个真实的故事:恢复高考初期,缺书,缺高考复习资料,有个热心的同学帮助大家,像牛一样来回奔跑,既花路费,又浪费时间。但因为太热情没有把握好度,办了出力不讨好的事。还有几个同学学习好,发表的文章愈多,大家愈加赞扬拥护,领导老师愈加重用,却引起个别学习差的学生干部的疯狂嫉妒,竟到系领导处告黑状,说这几个学习好的同学是“只会读书的白专典型”。领导问:“你的学习成绩咋样?你发表了几篇文章?”他无言以答,低头而回,但仍心中恼恨,竟恶狠狠地对学习好的同学说:“你学习进步很快,受重用,还特红啊!”一个学期期终,同学们已经集体通过了学生个人鉴定,他竟敢私自把几个学习好的同学鉴定后面又加上所谓“缺点”。“哈哈哈!”听了介绍,老师和同学们都大笑起来。“怎么办?”“宽厚善良对他,原谅他,不处分他吧,但愿他今后遵纪守法,把路走好!”大智若愚,看透不能说透,事后,同学们见他,也都佯装不知,一笑了之。 世界精神分析学创始人西格蒙德•弗洛伊德说:“精神健康的人,总是努力地工作及爱人。只要能做到这两件事,其他事就没有什么困难了。” 小胜靠挚友,大胜靠劲敌;走正确之路,放无心之手;结有道之朋,断无义之友。“能受天磨真铁汉,不遭人嫉是庸才”。相信什么,就会发生什么。我们专注于读书,书也磁铁般地吸引着我们,书的文化链条也在不断地向我们展开延伸……

八、编著中国改革开放后第一部《嵩山》

学习犹如一只钻头,可开掘知识的深井;疑问,好像一把钥匙,可开启研究的大门。只有知识存在生命、具有个性,才配说是自己的。

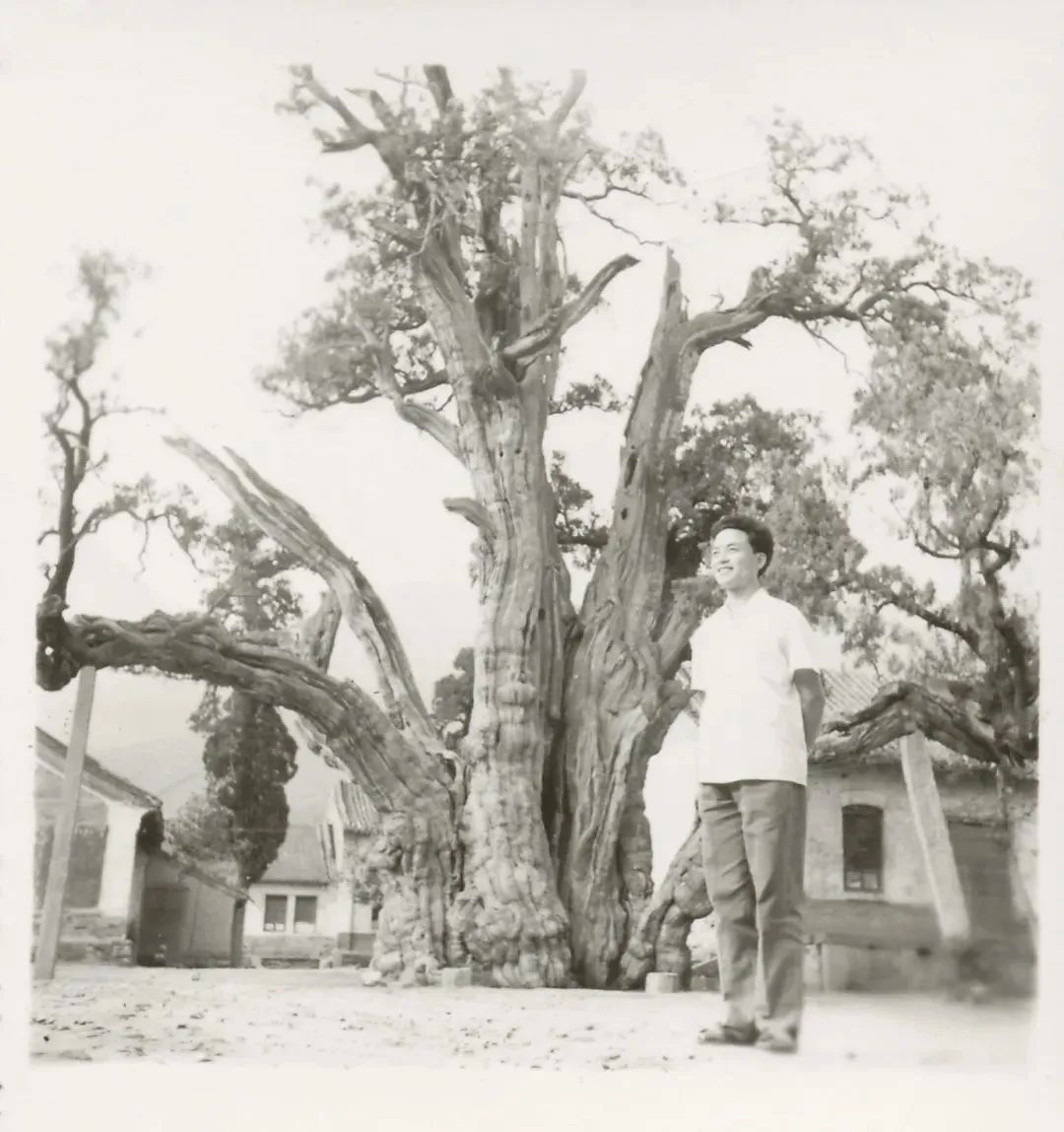

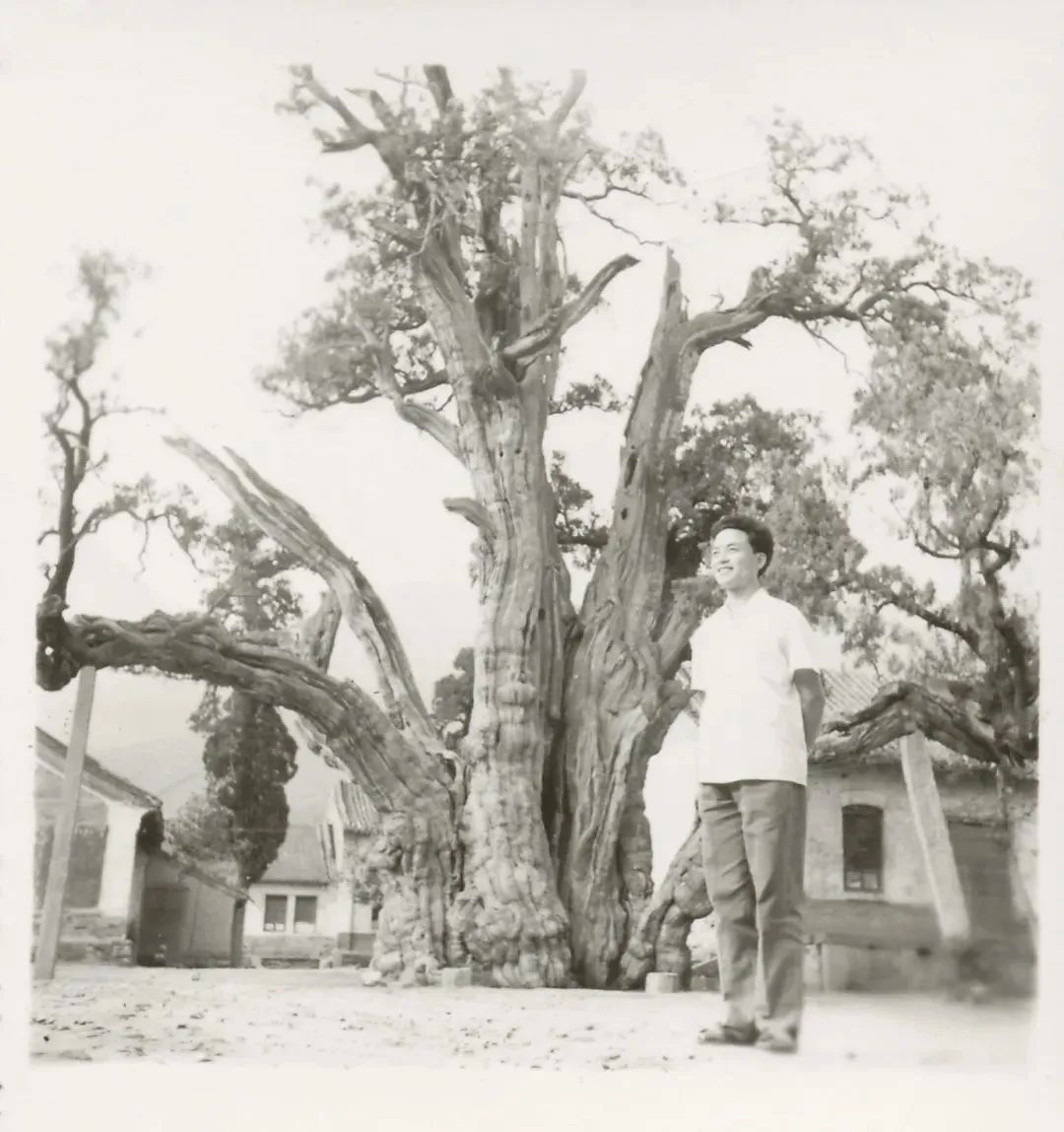

张国臣1979年夏在嵩山采风

嵩山是我的家乡。1980年3月,我在校图书馆读李白、杜甫、白居易诗集,看到了历史上名人贤达游中岳、歌嵩山的诗篇,深为家乡佛、儒、道包容发展的厚重文化而陶醉自豪,心想,祖国改革开放了,科学的春天来了,应该让世界了解嵩山文化,应该让嵩山文化走向世界,应该编一部歌颂嵩山文化的书,应该把历代名人歌咏嵩山的诗词编辑注释,发扬光大。 我学习填词《沁园春·嵩山》:“河洛之南,伟岳凌空,峻极于天。阅世间寒暑,亿年难计;岩层起落,五辈同欢。两室葱茏,周柏繁茂,座座峰峦相倚连。儒佛道,结亲朋代代,千古良缘。/青山挥笔如椽,写华夏文明锦绣篇。赞轩辕创业,夏启筑殿,周公铸鼎,初祖参禅,武曌钦封,谦之炼道,司马范程教众贤。歌新曲,更与时俱进,再造河山。” 这是我热爱嵩山文化,研究嵩山文化,歌咏嵩山文化的开始。 百句空谈,不如一个实干。以古扬今,宣传嵩山,歌颂祖国,我构思编写《历代名人嵩山诗选》一书的计划,得到中文系党总支杨瑾书记、苏文魁副书记的大力支持,他们赞扬“这是爱国主义教育的具体体现”,要我克服一切困难,完成此书。编注古诗词难啊!有的诗,初看似懂,但以文字注释起来,就不是那么简单了。我以“蚂蚁啃骨头”的精神,走上编注嵩山古诗的艰难道路。第一步,查遍河大图书馆内有关嵩山的古文典籍,在浩如烟海的古代名人诗集中搜录抄下卡片;第二步,对歌咏嵩山文物景点的诗进行整理分类;第三步,对每首诗一字一句进行注释。大学女同学、登封老乡王素珍支持我科学攻坚,把省下的饭票送我加强营养,帮我翻查《辞海》《词源》,共同释义。 什么叫“壁观”“理入”?什么叫“卓锡得泉”?什么叫“只履西归”?我遇到了一个个拦路虎。那些古代佛教禅宗之思想、典故和故事,那些道教的起源、发展和改良,那些儒学在嵩山的传播、创新和包容,一个个巨大而深奥的课题,让我心生敬畏,望而却步。实在弄不懂的诗句,就去请教华仲彦、高文、于安澜等老师,老师们多次修改释义,真是拨云见日。当遇到译注古诗词之难,或有人热嘲冷讽,想退却时,宋景昌教授鼓励我说:“天下事何事不难?要译李白的诗,只有学识比李白高才能译啊!古代诗人作诗的时代背景、用典,当代人只有全面了解才能明白其意,才能注释啊!你还是大学生,你正干着一个教授都不敢干的事儿,如何不难呢?”任访秋教授也是这样给我鼓励,王宗堂老师多次亲改诗稿。中文系老师们大胆严谨、开拓创新的言行教诲让我如释重负,减轻了心理压力,信心倍增。世上无难事,只要肯登攀,我时时告诫自己,不能退却,不能失败,还要披荆斩棘,继续努力前进!时间,像生命一样宝贵。时间是公平的,给勤勉的人留下智慧的力量,给懒惰的人留下空虚和悔恨。放弃时间的人,时间也放弃他。少年易学老难成,一寸光阴一寸金啊! 方法总比困难多。书本上不明白的问题,就到实践中去解决。暑假,别人都去休息玩乐了,我心中装着嵩山文化,笔记本里记满了嵩山诗词,回到家乡嵩山,徒步考察了嵩山少林寺、初祖庵、中岳庙、嵩阳书院、观星台、嵩岳寺塔、会善寺、法王寺等历史文物建筑30多处,增加了感性认识;再对照古诗,与理性认识结合起来,更明白了许多诗意。登封县历史文化专家、时任县教育局局长吕江水老师,提供了很多嵩山人文书籍资料。寻根释意,中秋佳节,我们坐在法王寺月台,欣赏嵩门待月的美景;夜色苍茫,我们徘徊于少林碑廊,秉烛欣赏文人学士留下的墨宝;迎着旭日,我们站在峻极峰巅,体会“一览众山小”的惬意。回到河南大学,我对嵩山古诗词一首一首、一句一句思考、注释、笔耕。 世间万物皆两面,换个角度更周全。如同一个人站立一扇窗户前,向上看蓝天白云、向下看却是泥土花草。注释鉴赏诗词也是如此,需要立足全局,欣赏诗意。一天,我难解宋人李允中《少林寺》诗中“花开五叶地生金”一句,即叩开于安澜教授的家门。老师细看此诗说:“这句诗涉及禅宗用典,你最好请教中国佛教协会会长赵朴初先生。”初生牛犊不怕虎,我即斗胆向赵朴初会长写信求教。一个月后,赵老的秘书回信,解释了“花开五叶”的禅典。“达摩来中国之前,曾许下一花开五叶的心愿。达摩在少林创立禅宗,逐步形成了五个流派,最终实现了愿望。”真是点石成金!阳光总在风雨后,乌云散尽见晴空。我拿着信,高兴地跑上开封古城墙,高喊:“我明白了,我明白了!”同学们看着赵朴初会长秘书的信说:“你敢向全国政协副主席赵朴初写信请教,胆子可真大啊!”

编注《嵩山诗选》留影——张国臣1980年冬

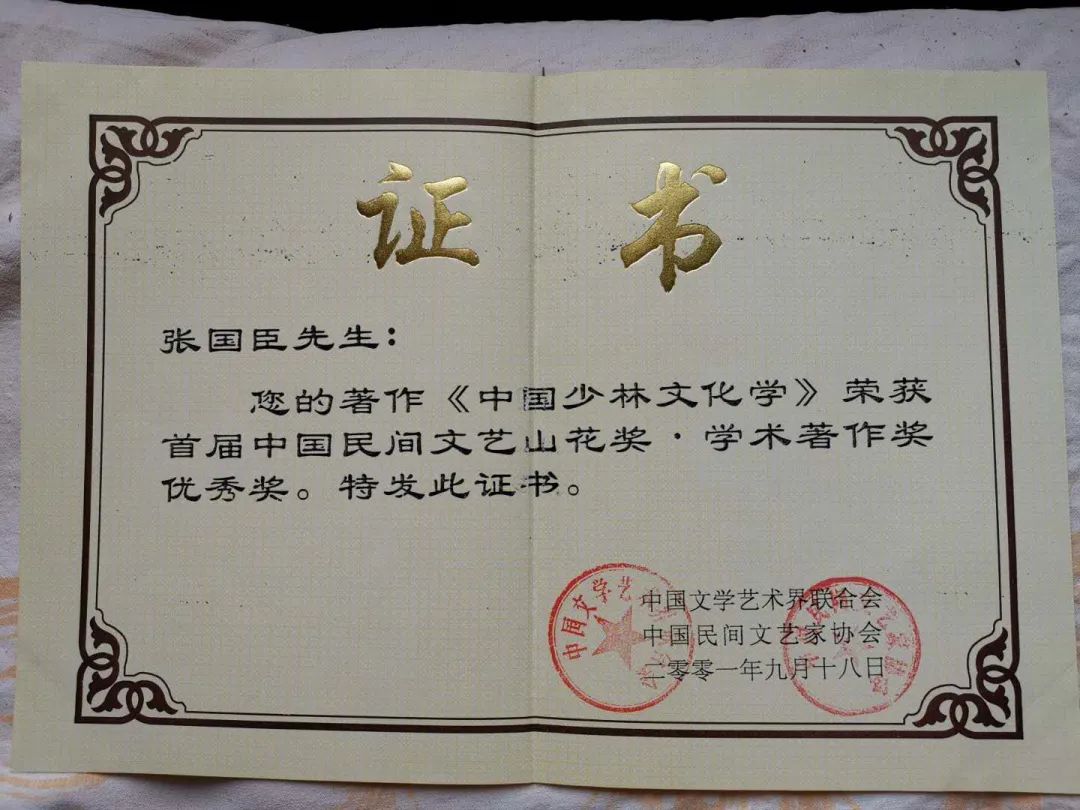

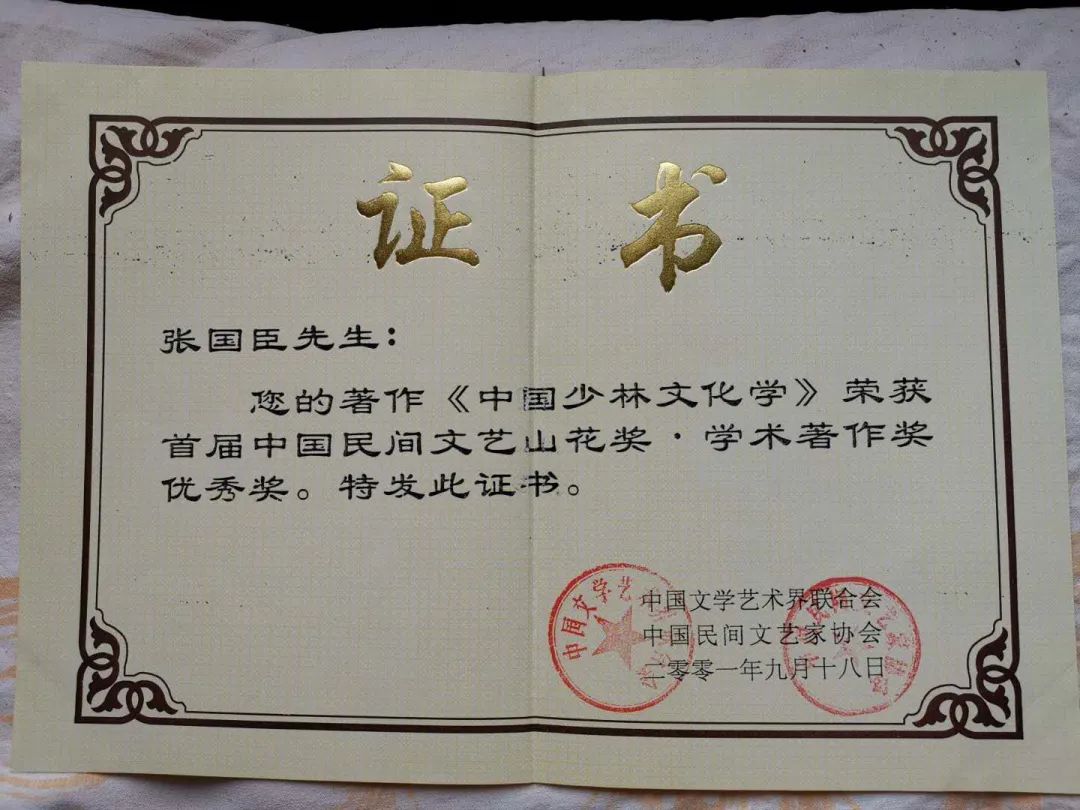

九、任先生教我研究嵩山少林文化

读万卷书不如行万里路,行万里路不如阅人无数,阅人无数不如高人指路。 开弓没有回头箭。在中文系党总支的支持和老师们的指导下,《历代名人嵩山诗选》完稿了。一天晚上八点钟,我叩开了系主任任访秋教授的家门,师母把我领到二楼先生的书房,只见70多岁的任老师端坐在书桌前,戴两副眼镜,一个是老花镜,一个是放大镜,正在校他主编的书。老师太忙了!我不忍心添忙,但还是把自己的毕业汇报成果书稿呈上,请求老师写个序言。十天后的一个下午,任教授的研究生到10号教学楼107教室,通知我晚上8点到任教授家。我怀着忐忑不安的心情准时赶到。在先生书房,任先生笑着对我说:“你的书稿我看了几章,编注得总体还可以。序言写好了。”啊,真没有想到!我是一个本科生,先生是中国著名学者,这么快就亲笔写序推介,如此关爱,我热泪盈眶……先生慈祥地看着我,让我坐到椅子上,温和地说:“人贵有志,学有专攻。你如果现在研究唐宋文学,可能一生也很难超过全国学术大家;如果你深入研究嵩山少林文化,长此专攻,那些学术大家可能也永远超不过你。天道酬勤,有德无敌,努力吧!”这是一个经过风风雨雨、几十年如一日做学问的资深教授的教导和企盼,如醍醐灌顶,他的话激励我几十年向着嵩山少林文化学科研究拼搏奋进! 书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。我夜以继日,认真把200首嵩山古诗编译注释成书。中国地质出版社徐元蒂教授精心编辑,出版此书《嵩山》。她成为中国改革开放后第一本比较全面系统地介绍嵩山文化之书。 心境变,处境即变。只要专注地调整好自己的心态,明确奋斗的方向,命运就会在不知不觉中向好处发展。任访秋教授科学地为我的科研之路指明了方向,几十年来,我在工作之余坚持研究嵩山少林文化,取得了一个又一个突破。1997年,我主持起草了省委《关于加快河南省旅游业适度超前发展的意见》等重要文稿,并结合旅游产业经济,专一进行文化理论创新。综合多年来区域文化研究感悟,克服重重困难,节假日不休息,三易其稿,淘沙见金,1999年出版了《中国少林文化学》,对嵩山少林地区的禅宗、道教、儒教、天文、地理、建筑、武术、医药、经济等21个方面进行立体式探索论述,总结出嵩山文化“豪放、博大、包容”的特点及其规律,建立起“中国少林文化体系”,创立了一个新学科。时任国家新闻出版署署长于友先教授欣然审读作序,并在《人民日报》发表《嵩山深处考察中华文化》的评论,认为该书“比较全面、系统地考察研究了中岳嵩山少林寺一带古往今来的文化现象,建立起自己的体系,构成了一门学问。这是中华文化研究中一个可喜可贺的新成果!”《经济日报》《光明日报》《河南日报》和新华社《参考消息》等媒体都重点宣传此学术创新成果。该书荣获郑州市政府“旅游发展突出贡献奖”、首届中国民间文艺山花奖·学术著作优秀奖。

什么是创新?创新就是“傻帽”凭着一股子傻劲把看似走不通的路走通了! 改造命运,需从心始。心能笃定,知行合一,必有成果。“二八定律”揭示,干事业要有足够的耐心和勇气。开始是用百分之八十的力气,获得仅百分之二十的成果;只要坚定深信自己的信念,持续地实干,有一定的积累,就会出现用百分之二十的力气,获得百分之八十成果的奇迹。 学贵专攻,文化创新链条拉开,就派生出系列产品。2000年,我受中央电视台邀请撰写10集文化风光电视片文学脚本《嵩山》,拍制后央视连播。2003年,我出版《神奥嵩山》,八届全国人大副委员长费孝通教授题词评介:“求索嵩山神奥处,谱写中原文化魂”。2008年,纪念中国改革开放恢复高考30周年,我出版“嵩山的流泉”文化丛书,分诗词、散文、电视文学脚本、理论、演讲、武术、箴言、评论、摄影、等九卷,中国杜甫研究会会长、陕西师大教授、博士生导师霍松林先生撰写总序,评价该丛书具有“宽阔的历史眼光、深厚的文化积淀、不懈的探索创新、多元的学术方法”四大特点,“是一个嵩山之子在攀登中用30年的心血和汗水凝结而成的智慧结晶,从某种意义和程度上说,该丛书多视角、跨时空、多维度地描述了中国30年来改革开放和社会主义现代化事业波澜壮阔的历史进程,记录了一个探索者时时与祖国同心、事事与时代同步、不断拼搏进取的人生旅程。” 一种物体在不受外力时,总保持静止或匀速直线运动状态。任何大成就或者大灾难都是累积的结果,一部部小书累积起来就成了大书。2011年,我出版《嵩山诗词一百首》,著名历史作家二月河和著名文学评论家杨匡汉审看后分别写出序评,认为其诗词具有“豪放史诗创新”三大特点,体现了中岳嵩山风骨。该书获河南省2011年度优秀图书一等奖。2012年,出版《嵩山散文三十篇》,中国作家协会副主席廖奔教授序评说:“尤为吸引和感动我的,是国臣行文的淳朴浑厚风格,以及文中一以贯之的昂扬向上之气,它氤氲在这篇篇文辞里,也如影随形地缠绕在国臣的人生路途之中。”2015年,我应河南电视台之邀,庆贺“登封天地之中历史建筑群”入选世界文化遗产,撰写完成了11集文化艺术片《诗化嵩山》文学脚本,以诗为主线,展现了嵩山之豪气、历史之悠久、文化之厚重,评论家认为,其“大胆开拓创新,使嵩山吐翠,翰墨流香!”

学知识搞尖端,毅力和阻力成反比,毅力越强,阻力就越小,付出必有回报。只有逆流而上,才能找到水的源头。经过30多年的持续学习努力,我初步实现了阶段性目标。2004年,中国作家协会主席团审议我的多部专著,高票通过,批准我为中国作家协会会员,圆了我的作家梦。2009年12月3日,河南省社会科学院、省社科联和河南大学在新建的河南大学图书馆举行“张国臣《嵩山的流泉》文化丛书捐赠仪式暨出版研讨会”。河南大学校长娄源功教授主持会议,河南省副省长徐济超、省政协副主席梁静发来贺电,省十届人大常委会副主任张世军和著名作家二月河、介新、孟宪明、王守国、杨福平、张志超、田凯、王家坤、钟海涛等作家出席。与会专家学者认为,“嵩山的流泉”文化丛书以独特的视角揭示了嵩山文化、中原文化的博大精深,以及经济社会发展的基本特点和规律,与祖国同心,填补了中华文化研究空白,倾赤子之情,诠释爱与幸福的真谛,嵩山的圣泉必然流向四方……河南大学老校长,我的恩师王文金教授即席赋诗《为张国臣君〈嵩山的流泉〉出版而作》:“险峻嵩峰翠似烟,龙飞瑞气凤高旋。卅年九卷文星胆,揭秘名山第一篇。”

“嵩山的流泉”文化丛书捐赠仪式(2009年12月)

嵩山的流泉文化丛书捐赠仪式(2009年12月)

忠诚纯洁孝高堂,薰草赠人手留香。唯有德馨天地厚,才能载物谱华章。

只要厚道,必有厚报。感恩河大党组织多年的精心培养,感恩河大老师们多年的谆谆教诲,感恩河大领导和同学们多年的全力支持,2019年2月28 日,我把自己的数十本专著捐赠河大图书馆,作为毕业三十多年的学习工作思想汇报。校党委书记卢克平教授到会讲话,予以赞扬和鼓励!

河大图书馆捐书2019年2月

太室耸连峰,黄河曲向东。不登峻极处,怎可晓天中?

2003费孝通副委员长向张国臣题词

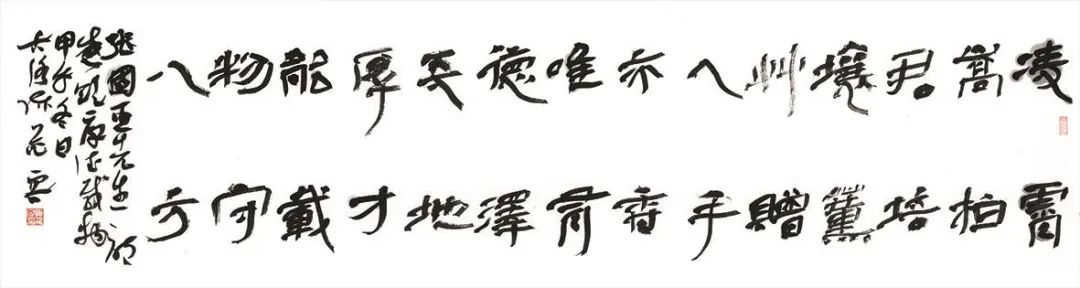

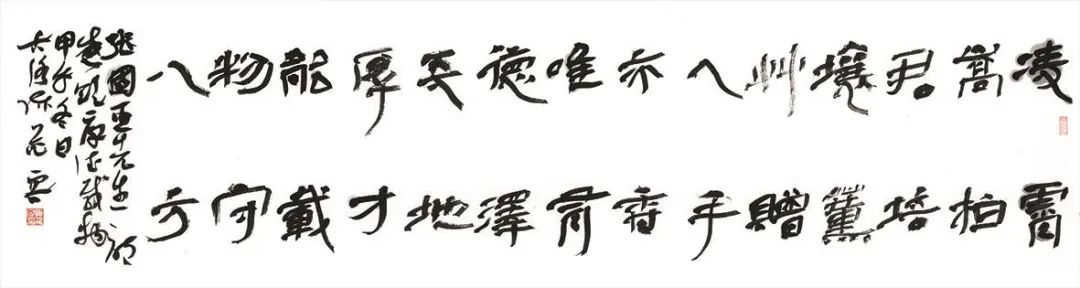

中书协主席张海

书张国臣诗

《嵩岳迎春》

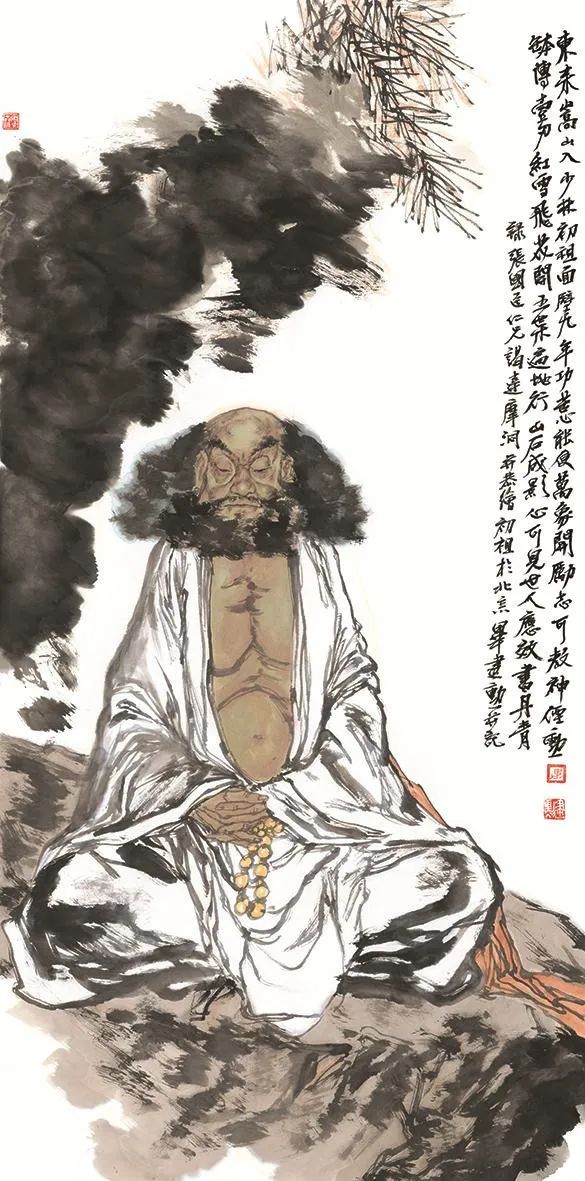

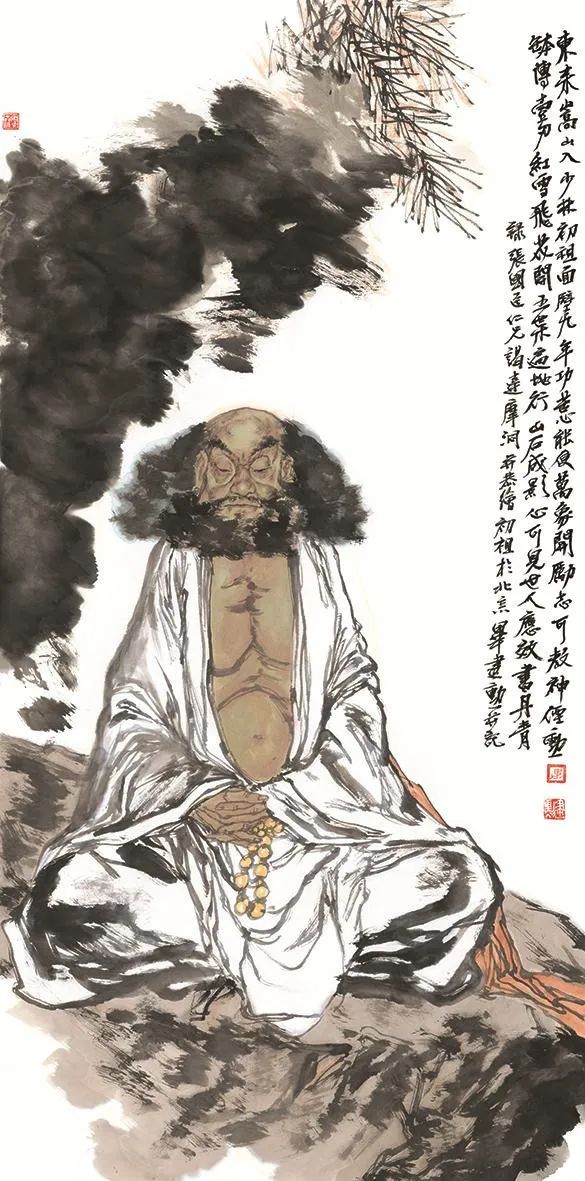

著名画家毕建勋画 张国臣诗《谒达摩洞》

著名画家王绣画 张国臣诗《嵩洛牡丹》