铁塔回望

1.

学长之爱

随后,王老师组织他们七七级六个班跟我们年级六个班按序对接,传授学习经验。当时中文系每年招生200到220人左右(八一级招生人数是200人)、分六个小班,被称为“亚洲最大的中文系”(这个记录在1983年被打破,中文系从八三级开始每年招生260人)。作为六班班委成员,我们去七七级六班拜访对接,在宿舍见到了班长关爱和学长,关老师非常耐心地解答我们的问题,并约定了交流时间表。随后关老师和其他学长轮流到我们的宿舍给我们班介绍学习经验,其中有学长还未毕业就已经在国家级刊物发表学术论文多篇,也给入学不久的我们介绍学术论文的写法和经验,让我们感到十分震撼。这样的学习经验交流给了我们很大的帮助,让我们很快从高中学习方法转向了探索大学学习模式。

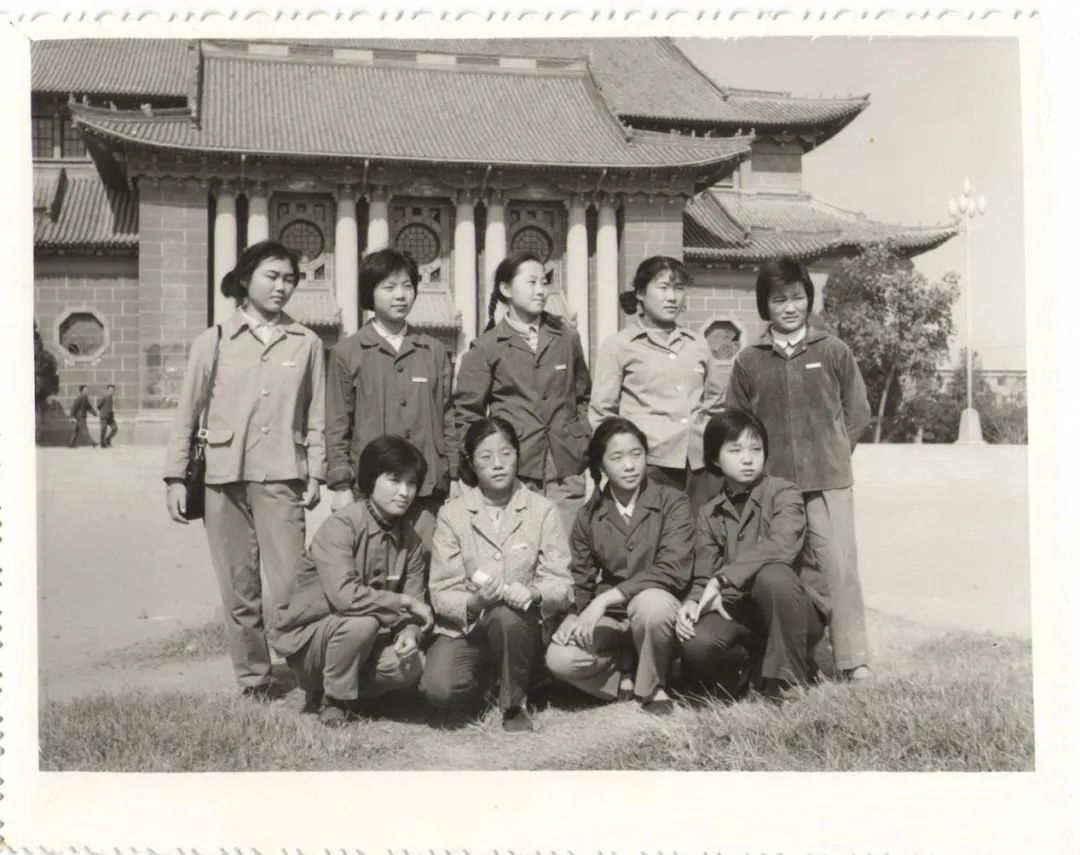

中文系八一级六班集体游园活动留影

搬家到学8楼去 左后平房就是我们的乙六排8号宿舍

2.

先生之风

王老师还是央视许多重大节目争相邀请的嘉宾,他要求央视各栏目组在标示嘉宾单位、职称时,一定要写明他是河南大学“文学院教授”,他告诉我“我是中文系、文学院的人,这必须说清楚”。王老师以严谨的学风成为《百家讲坛》主讲人当中的常青树,为提升河南大学的形象、提高文学院的声誉、提振广大校友的士气做出了巨大贡献,我们要永远感谢王老师。

我们的辅导员王刘纯老师也为《百家讲坛》节目做过贡献。河南大学中文系七五级学长、中山大学教授康保成老师在《百家讲坛》录制《戏里戏外说历史》系列节目时,我担任这个节目的策划和总编导,为打破节目片名千篇一律的电脑字体模式,为让片名更具文化内涵并体现中国书法风采,我特别邀请书法家王刘纯老师为这个系列节目题写总片名、剧目片名和分集片名,因为王老师和康老师本来就非常熟悉,于是他欣然应允。但题写片名并非是一蹴而就的简单事情,而是需要足够的时间和耐心。总片名、剧目片名还好办,20集分集片名往往会在节目后期制作中不断修改,有时候因节目制作周期原因,修改稿还催得很急,所以往往因为我们节目的原因,一个分集片名王老师就要反复写好几次。

康保成老师精彩讲述《戏里戏外说历史》

很多时候,王老师都是在繁忙公务结束后深夜写好再拍照发给我的,还有几次王老师是在出差途中,没带文房四宝他就想方设法找来笔墨纸张,在宾馆房间写就。这项工作前后持续了不短时间,王老师从来没有半句怨言,更没有耽误节目制作,这让我非常感动,而这一切又是无偿的,一分钱稿费都没有。最终,康老师的节目视角独特、深入浅出、精彩纷呈,王老师题写的片名大气沉稳、厚朴典雅、自然灵动,二者和谐共振、相得益彰。《戏里戏外说历史》系列节目播出后深受观众欢迎,节目的创新还得到了央视总编室的表扬。康老师、王老师的合作也成就了河大中文系系友联手传播文化的一段佳话。

王刘纯老师题写的总片名、剧目片名、分集片名

先生之风,山高水长。大学之德,日晖月曜。

3.

体育之火

中国女排第一次夺得世界冠军的场景让我们心中的体育之火更加猛烈,虽然此前我们也经常打球、运动。入校的第一学期,第三届世界杯女子排球赛在日本举行,中国女排连战连胜冲入决赛。前边的比赛我们靠收音机收听,决赛当然想看电视转播。可当年电视机甚少,全校也没有几个地方能看。好在学11楼南的平房区后两排里有个建筑公司入驻,他们有一台电视机,于是就请他们把电视机搬到室外大家一起看,地点就在第五第六排平房之间、直对铁塔那条路的路东边,这是离铁塔最近的一台电视机。随后这成为了一种惯例,每当有重要比赛,师傅们都会主动把电视机搬出来跟大家一起观看。

电视机放好后,工人师傅们先入座,其他位置马上就被同学们占领,并且人越来越多。随着比赛的进行,欢呼声一浪高过一浪,这里很快被包围得水泄不通。前面是直接坐在地上的,接着是坐砖头矮物的,后边是坐凳子的工人师傅们,再后边是几层站着的,最后边还有几层是站在凳子上的,其他任何有缝隙的地方都挤满了人,就连平时不喜欢体育的女生们也都抢占了位置跟着大声叫好和鼓掌。那几个小时真是群情振奋、热血沸腾,嗓子喊哑了、手拍红了都浑然不觉。比赛结束,中国女排战胜日本女排获得世界冠军,大家更是长时间地鼓掌欢呼,感觉铁塔的铃声都比往日激昂铿锵。心潮难平,于是大家结伴在校园里游走呼喊,路上不时遇见在其他地方看完电视转播的同学,队伍越走越大,欢呼声经久不息。印象中我们这边有人高兴得摔了暖水瓶,后来听说其他宿舍楼还有人点燃了床单、扫帚,真可谓欣喜若狂。

中文系八一级六班 乙六排8号宿舍(左后)

成员合影(缺1人)

女排夺冠激发了我们的民族自豪感,体育精神激励了我们的拼搏斗志。知行合一,对于体育运动我们就更加痴狂。在我们宿舍,一台收音机听体育新闻和现场解说一场不落,足球篮球排球羽毛球每种都练,尤其是足球,成为我们的最爱。以至于到后来,大家对每一项体育运动的规则都耳熟能详,对国内外每一位著名运动员的身高体重、籍贯战绩、技术风格都倒背如流,成为不折不扣的体育迷。我们当然不是光说不练,而是每天都要去球场运动。说出来大家可能不信,我们中文系足球队曾经写下了一段传奇——长时间保持不败记录,并且都是对阵体育系足球队。

我们三年级的时候,因为八零级师兄和八二级师弟中踢球的人不多,八一级成为了中文系足球队的主力,刘祥麟、周玉合、郭海龙、张伟、李学民、王泽远、耿斌、李凌泽和我等等是常客,我们年级海拔最高值、校男篮队员胡德岭同学也时常上场。再进一步说,那时的中文系足球队以八一级为主,八一级以六班为主,六班以我们宿舍为主,守门员是我舍在全校足球界知名的“铁门”周玉合,队长则是我舍的校男排队员刘祥麟,作为体育班长的我很为此自豪。

因为每次练球踢球时南操场都人满为患,我们后来就去开发西边的体育系操场,趁人家不用场地的时候踢。好像除了我们,其他系也没人敢去那里出没。随后我们就跟体育系足球队狭路相逢了——那是人家的地盘不可能不见面。

两队相见,直接“切磋”。开始我们心里没底,不光是因为客场作战,还因为他们都体能好、体格壮、技术高、身体柔韧性和协调性强,更何况他们队里还有几位是足球专业的学生——人家可是从小练足球的。没想到,第一次切磋我们居然赢了,这让我们信心大增。随后每周我们都会跟他们切磋一、两次,每次我们都斗志昂扬,结果不是我们赢就是平,他们却一直赢不了我们。这让这群猛男耿耿于怀,他们没想到“文里文气”的中文系学生居然这么刚猛难拿,于是发誓要灭了我们这帮秀才。每次他们都憋足了劲要怼死我们,但直到1985年7月我们八一级毕业,他们也没能实现这个愿望。

但我们和他们场上是对手、场下是朋友,比赛后常坐在一起聊天笑闹,实际上他们也没有因为没赢过我们就感到特别没面子,因为我们私聘的免费教练就是他们体育系足球专业的杨同学,相当于我们是用少林拳法打败、战平了少林派。但在我们毕业之后,中文系足球队的这个金刚不坏之体是什么时候被破的,至今不得而知。

2000年毕业15周年

中文系足球队乙六排8号宿舍部分队员重访旧居

4.

美味之叹

我们入校时校名是河南师范大学。当年师范院校的学生每月都有二十一块五毛的生活补贴,其中四块钱留存为集体助学金,每月饭票就只有十七块五毛,平均每天的伙食费不到六毛钱,饭票由生活班长每月发到每个人手里。而学生食堂的菜价记得是带肉的菜两毛五一份,素菜一毛到一毛五一份,烧茄子两毛一份,咸菜一、二分钱。那时还需要粮票,每人都得自己从家里找来带来,全国粮票最好用。主食当中30%是粗粮,记得有一个学期还因故把主食改成了70%是粗粮。不管粗粮多少,能吃饱就算不错,但这一点伙食费怎么能吃饱呢?女生还好一些,对于运动量大、饭量大的男生来说,必然是不够吃,其余全靠家里支持。不过在那个年头,家家都很紧张,支持力度也很有限,所以当年我们都是省吃俭用,还经常会饿肚子。后来有了经验,晚上多买一个馒头、留些咸菜,饿了倒碗开水就着吃。当年哪里有校门外的那么多的小吃摊、小吃街?没有能吃得起的顾客呀。西门外有几家小店,但我们极少光顾。所以就有了星期天去书店街看书买书后转到古楼广场时,几个人集资买两根香蕉品品味、大家合伙买一只小螃蟹尝尝鲜的故事。当时几毛钱就能买一本小书,一两块钱就能买一本好书,范文澜先生的四卷本《中国通史》定价八块钱,所以大家宁愿挨些饿也要买书。

当时我在宿舍算半个土豪,因为我父亲有工资,没钱了可以厚着脸皮写信要一点儿。有时候我们三五人上街,我会请大家每人来一份开封炒凉粉,小小的一碟每份两毛钱,但炒得外焦里嫩、香气扑鼻,吃起来酥脆可口又软糯弹牙,感觉那就是人间至味。因此开封炒凉粉就成了我的最爱,后来每次去开封必吃炒凉粉,却再也没有吃到那么用心炒制的凉粉,感觉味道也跟原来相差甚远。

集体饥饿感的消退大概是在1983年夏天以后,因为包产到户政策那时已经在河南全面推开,同学们家里的经济状况都逐渐好转,学生食堂的粗粮比例也下降了,有的食堂开始提供宵夜服务,夏天销售冰糕、冰水等,校园里路灯下卖茶叶蛋等小吃的教职工家属也多了起来,吃饱已经不是问题,但有些事情回想起来还是让人忍俊不禁。

记得有一次发还了一些伙食费结余,每个人大概领了十块钱左右。晚上饿了,宿舍有人提议吃茶叶蛋,那可是我们平常舍不得吃的好物,于是派代表外出采买。每人两个茶叶蛋吃完,唇齿留香、意犹未尽,有人提议再买,于是又派人去采买。吃完之后还有人喊没吃够,提出“要吃就吃过瘾”,提议再换人采买一轮。一连几轮下来,每人都轮流出去买过,每人都吃了不少。最高记录是有人吃了十四还是十五个茶叶蛋,最后大家都撑得起不了身,只好开了很长时间的卧谈会来消食。这是最为奢侈的一次盛宴,成为我们宿舍难得荒唐的一桩笑谈,流传至今。

2015年毕业30周年返校 乙六排8号宿舍成员合影

茶蛋盛宴这些人都有份儿

相比七七、七八、七九级的学长,我们已经很幸福,虽然我们也算饿过肚子,但他们吃的苦比这些要多得多,很多人经历了难以想象的艰难困苦,很多人都是拖家带口在上学,压力巨大。到我们这一届,大龄学生比例降低,主要是应届生和复读生,入学平均年龄大概在18、19岁,基本没有了来自家庭的负担。但我们小时候经历过贫困,生活在牛耕和拖拉机并存的时代,能通过高考改变命运和户口已经非常满足、非常自豪,饿点儿肚子根本不算什么。因为那时候高考录取率很低,河南的录取率更低,有幸考上大学成为“天之骄子”,我们既有荣誉感也有使命感,因此也不会计较吃穿更不会去攀比吃穿——至今依然如此,这不仅仅是因为没钱,更是因为我们知道,读书和理想才是人生最好的美味。

阳光清澈、天空清爽,那是一个青春飞扬、梦想金黄的时代。

2015年毕业30年返校 中文系八一级六班合影

5.

团聚之情

母校情、同学谊,是永恒不变的话题,绝大多数人都对母校有着深深的眷恋之情,毕业之后多回母校探望是多数人的同一个梦想。我有时候甚至会想,全年级同时返校很不现实,但如果一个小班的全班同学都返校一个月或半个月,仍然各住当年的宿舍当年的床,仍然一起上课一起打饭一起运动,那将会是一个什么样的场景?我们又将收获多少人生的感悟?考虑到现实,恐怕这也是一个难以实现的梦,但在关键节点返校团聚却是我们共同的期盼。

从1985年7月毕业至今,我们中文八一级的年级大团聚有过四次——毕业10周年聚会(1995年)、毕业15周年聚会(2000年)、毕业20年聚会(2005年)和毕业30年聚会(2015年),班级小聚当然更多,虽然每次相聚都不可能全员到齐。

2015年毕业30年 八一级六班与老师学长们合影

《汴风·春水》

春水漾漾 绿柳飏飏

丹莉芬芬 建新载阳

春之日贵书 太学其煌

英杰晏晏 有学汴梁

童子俊启 学民书强

玉慧于心 文泽尔藏

夏水涣涣 鸣蜩央央

薇萍青青 影双林广

夏之日尚学 奋之有刚

崇娴圣文 传增贤章

金瓯银才 恪劼韬光

怀彼洪愿 泽远道长

秋水汤汤 高天朗朗

秋英灿灿 载绛载黄

秋之日业成 玉合印璋

如狝立军 卫国守疆

尔如月出 素娟清光

持平居正 将子远航

冬水茫茫 雁阵行行

玉梅夭夭 雪丰松昌

冬之日长忆 思我同窗

三十有年 天各一方

明德新民 初心不忘

成家立业 岁月绵长

河水泱泱 嵩岳苍苍

高士济济 名校流芳

昔之日受业 师恩浩荡

君恒严铮 传道有方

晓华清源 振犁春祥

金麟访秋 冬冰景昌

耀钦庸懋 何甦王香

运通锺彦 本松永茂

怀通文田 连波海江

文金兴业 琛珏遂工

立群宽行 思谦中良

师名永志 勿曰犯上

俊山豫林 浩然增杰

传我薪火 安澜启祥

汴水沧沧 铁塔卬卬

我心明明 母校其光

今之日恒聚 有慰长想

越陌度阡 踏雪履霜

祥麟其敏 凌泽跨岗

杰虎陟岭 迹留成行

谅尔未至 思尔心伤

月有盈亏 来日方长

旧文稚影 素心铭记

佳酿醇醪 玉阁珍藏

师生如仪 嘉年成祥

举觞共祝 母校永无疆

我们三十五人只是三十五颗水珠,六班只是一朵小小的浪花,中文系八一级只是母校众多道浪潮中的一小部分,只有在母校的大海中,我们才能吸纳澎湃的力量,才能绽放出生命的光彩,我们跳荡的人生音符才能汇入母校的大合唱:

嵩岳苍苍 河水泱泱

中原文化悠且长

济济多士 风雨一堂

继往开来扬辉光

四郊多垒 国仇难忘

民主是式 科学允张

猗欤吾校永无疆

猗欤吾校永无疆

——《河南大学校歌》

作词:嵇文甫 作曲:陈梓北

2015年毕业30年

中文系八一级与领导、老师和学长们合影

2021年8月13日

于洪,中文系八一级

摘自河大文学院官微《我在河大读中文》栏目

于洪,河南汤阴人,河南大学中文系八一级学生。毕业后为高校教师,1997年考入河南电视台都市频道任主持人、编导,2000年参加央视主持人大赛被选为中央电视台《东方时空•直播中国》主持人、记者,后任《百家讲坛》主编、大型纪录片《中国影像方志》执行总导演等。