关于题目,之所以称之为“混”,是多年之后,每每和当年朝夕相处的同学回忆在河大读书的时候,听同学们眉飞色舞谈及某某老师在教室嘲讽挖苦完搞文艺理论的那帮学究后,课间站在窗前郁郁寡欢,斑驳的阳光斜射到他吞云吐雾的侧影上;谈及某某老师到豫东某县看到的标语“坚决杜绝第六胎”;谈及令人仰慕之至的“高级口语班”也就是后来的播音主持的前身的前身之各种招生秘闻;还有谈及王立群老师在课堂上说我们是他教授的最后一届本科生的情形......等等等等,我竟然全然不知,彻底沦为一个毫不相关的听众。细想起来,当年在这所百年名校读书的四年,没有拿过一次奖学金,英语不仅没有过四级还挂过一次科,好吧,和那些学霸们比起来,真真切切算得上是一个实实在在的“学渣”。

毕业近30年,一路走来,有不少人问我,你走的如此艰苦,是什么原因能够支撑我执着前行?我认真想想,个中缘由可能与母校河大有这么一段了不断的世纪情缘。

初始前缘

我出生在四川东北部的一个叫渠县的小县城,父亲在建国初期参军,随后跟随部队参加了那场前无古人尚后无来者的抗美援朝战争,还有幸成为彭老总身边的警卫人员之一,而这段“幸运”也成了在“SFZ”运动中指控他“里通外国”的罪证,以至于老父亲在生前几乎都不愿意提及那段令吾辈尊敬的日子。为了避免一场莫须有的抓捕,一个月黑风高的日子,父亲的一把火烧了他的DY证和立功受奖证书,而他至今被我完好留在身边的抗美援朝复员军人证还是母亲从火堆里抢出来的。父亲背着我、拉着哥哥,母亲抱着妹妹、拖着姐姐,翻过一道山梁,到了小姨家,匆匆吃了几口东西后,父亲抱着我,拉着刚刚12岁的哥哥,连夜消失在茫茫群山之中。在他当年战友的帮助下,父子仨坐上了开往重庆的绿皮火车,第二天清晨,在漫天大雾中,又挤上了重庆发往宜昌的轮船。天快亮的时候,有人过来给我们每个人发了一朵小白花让戴在胸前,那一天是1976年的重阳节,在低沉悲伤的哀乐中,广播里一个男中音反复播送着《告全党全军全国各族人民书》,以后我才知道,那个男中音叫夏青。

依稀记忆中,后来好像又倒了一次船,坐了一天的火车,到了一个离邓县穰东很近的镇平县田寨村父亲的一个战友家,在那里把哥哥安排好上学的事情。就匆匆带着我赶回四川,要把妈妈和姐姐、妹妹赶紧接走。再次路过宜昌的时候已是十冬腊月,呼啸的寒风中,父亲背着4岁的我,走在宜昌的沿街门店里,想给我买个帽子戴上,可是走了很多家都没有找到合适的,后来买了一个“气死风灯”(也就是民间常见的火车头帽子)才算拉倒,长大后多年,老父亲说起这段往事时说是因为当时我的头太大,小孩子的帽子我都戴不上,而那个“气死风灯”的帽子后来陪着我度过了整个童年,直到上了中学不再戴帽子。

1977年的春节,大年初二,父亲带着我回到老家,在一众亲人的帮助下带着全家正式离开了我们的生养之地——巴山蜀水,凭着一个地址不详的信封,到了另外一个具有2000多年历史的豫南小城新野,父亲没有找到当年和他一起经历过生死的战友,一家人漫无目的走在新野县城通往唐河的马路上,直到遇到了一个丁文祥的好心人,他赶着马车,看到正在新野溧河沙台的沙河桥休息的一家人,下车问了情况,和父亲交流了几句,就问愿不愿意跟着他走,在那个时候,在全家无路可去的情境下,父亲和母亲几乎没有考虑可能会遇到的风险,就满口答应跟着一个从未谋过面的河南汉子走了。也许已经去世多年的父亲没有想到,母亲和他的临时决定,让一家人自此在河南这片土地上扎下了根。

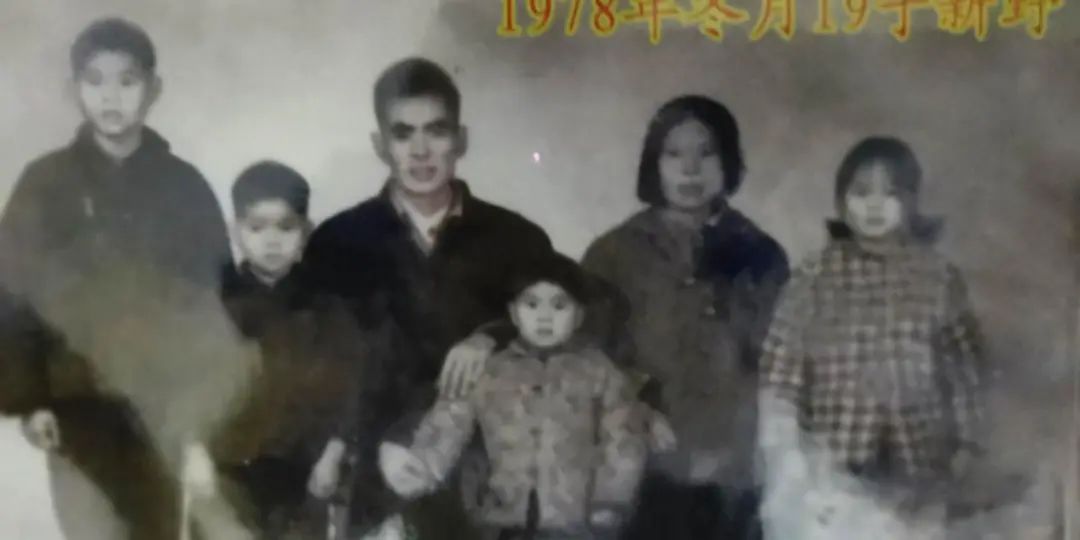

儿时全家合影(左二为作者)

懵懵懂懂中,我们一家人跟着到了那个叫丁沟的村子后,好心人把我们一家安置好,找来了村里的干部一起商议,丁文祥专门到了距丁沟十几公里的熊油坊村,找到了他熟悉的大队干部,说了说我家的情况,于是大队干部们当即拍板,同意让我们全家落户,很快派人在村子后面那片梨树林边上,帮我们盖了三间茅草屋,就这样,在奔波将近大半年之后,我们终于在背井离乡之后有了属于自己的家,也从此,熊油坊村这几个字,伴随了全家至今将近半个世纪,以后仍然会继续陪伴下去。

我们全家安顿下后,第二年暑假,父亲又去把哥哥接了过来,一家人才算真正意义上团了圆。

第一次远离故土,各种饮食都不甚习惯,在漂泊定居的很长一段时间,甚至几乎在异样、排挤、冷漠中度过了自己的童年、少年时代,慢慢地因为成绩好的原因,老师经常到家走访,给别的孩子讲我如何学习,鼓励我好好上学,说村子里还没有出过大学生,这个孩子很有希望将来考上大学。老实说,那个时候,对大学是什么、在哪里都一无所知。儿时记忆中,每年春节那几天,父亲都要走村串户给人送门神,然后背回来一袋馒头或者红薯,这就是一家人过年的口粮。

1984年,我考上了乡里重点中学,当时的乡中校长庄云朝和我的义父是表亲,他对我说,你的经历和别的孩子不一样,要好好珍惜,好好学习,将来考上大学。他还说他曾经进修的学校叫开封师范,现在恢复校名河南大学,学校历史很长,出过很多著名的人物,其中就有南阳人姚雪垠,他还读过姚雪垠写的《李自成》。这是“河南大学”第一次出现在我的记忆中。三年之后,我被保送到了县重点高中,遇到了我人生中又一位导师薛桂山先生。

再续渊源

高中三年,谈不上有多么令人回味的故事,唯有对薛先生的敬意和怀念。提起薛桂山,上世纪80年代到90年代所有从新野一中走出来的毕业生都能如数家珍,最让人记忆尤深的就是每天最后一节课铃声响起,1000多名学生立刻从教学楼里山呼海啸冲出来,穿过横穿学校校区的小河奔向学生食堂,但经常会齐刷刷突然站立不动,一眼望去,桥头上迎风站着一位满头银发、满脸笑容的老人,只见他一招手,顷刻间千军万马从他身边呼啸而过,只留下老人爽朗的笑声。薛先生毕业于开封师范(后来的河南大学),是当时新野的名人,兼着县人大的领导职务,一身正气,对学生却和蔼可亲,是我高三时的班主任。那时候,因为父亲和哥哥常年在外打工,母亲经常周末骑着自行车给我送粮食,久而久之,薛先生就认识了母亲,了解到了我家的一些情况,这些情况,多年后母亲跟我说起时我才了解到。先生经常会问到我将来打算要考什么学校,有没兴趣当老师之类的话。

高三下学期,记得是4月份,我们突然接到一个通知,说上级给学校一个保送河南大学的名额,让大家自愿报名,很多同学都写了申请书,那个时候自己一心想考个清华北大之类的所谓名校,所以就没想着也去写申请的事情。记得一天晚上,我正在教室上晚自习,班长过来说薛校长让你去他办公室,我有些发懵,不知道自己犯了什么错误。于是怀着忐忑到了先生办公室,他劈头就是一句:人家都抢着写申请书,你为什么不写?我迟疑了一下,说“我觉得我能考上,而且肯定能考上一个更好的学校,不想去河南大学”“河南大学怎么了?他不好吗?我就是从那里毕业的,咋的啦?”不等我反应,接着又是一顿暴风骤雨“你觉得你能考上,万一你考不上呢?还让你妈骑着车给你送粮食?还让你爸带着你残疾的哥哥在外奔波打工?”我顿时语塞,一时竟无言以对。“赶紧写申请去,下课后拿过来”他大手一挥,不容置疑把我轰出了办公室。一个星期后,我的名字出现在了学校保送河南大学名单的公示栏里。1995年春节,大学毕业入伍后第一次探亲回家,专程去看望先生,他说当时申请的学生有很多,还有不少领导写条子打招呼,他力排众议,学校政教处老师经过反复评估、征求意见,最终决定保送我去了河南大学。

1990年的五月,当我那苦逼的高中同学们还在挑灯苦读准备高考的时候,我揣着河南大学中文系面试通知单、揣着薛先生专门写给他的一名得意弟子——已在河大化学系88级就读的秀山兄的一封信,几经周折,自己坐车到了七朝古都开封,第一次站在了古色天香、在数十万河大学子心中具有举足轻重的河大南门。那天晚上,秀山师兄带着我第一次走遍树荫蔽日、古建成群的校园、第一次站在古城墙上回望西南家乡,第一次抚摸着出自建筑大师之手的大礼堂的立柱,那种仰慕、那种久违的亲切竟油然而生,原有的抵触和陌生在夜空中传来的铁塔风铃中早已消失殆尽。因为我知道,从此时起,我与河大从此有了割舍不断的世纪情缘。

爱在河大

在河大读书的日子里,前面说,我对任课老师的记忆更多的是懵懂、迷糊一片甚至漠然,以至于很多年以后和一些任课老师相遇的瞬间几乎是都是瞬时的苍白。但是学渣的日子里,自然有学霸们不曾了解的快乐和糗事。

开学伊始,中文系学生会在新生中招募新人,我竟然鬼使神差去报了学生会文艺部,面试的88级师姐问有什么才艺,我说会唱歌,那就唱一首听听。记得我选了一首叫《牡丹之歌》,结果一开口,满屋子只剩下了一个,一问才知道他是因为别人跑出去的时候鞋子被踢到了一边才没有出去,哈哈,这次的惨败竟然没有让我气馁。过了一个星期,学校广播站招募新生,我默默地按照写的楼宇地址投递了自己写的一篇习作,记不清楚写的是什么?只知道过了几天,87级师兄王继东来到宿舍找我,跟我聊了很多,比如什么是新闻,什么是新闻的“五个W一个H”,什么是三段论,还告诉我报纸语言与广播语言的区别,比如报纸语言是几月几日,而广播语言是几月几号。他问我,有没有兴趣加入广播站的通讯报道组,还让我做了90级广播站报道组组长。从此,我与新闻、我与写作、我与河大广播站、我与河大校报结了四年之缘。所以,在我的同学还在教室里听课写作业、我的室友们在图书馆貌似苦读其实在追妹的日子里,我穿梭在学校各个院系办公室、师生中,游走在学校办公楼、七号历史楼的写稿、编稿、审稿的琐碎程序中。那个时候,最大的快乐就是走在校园的每条路上,都能听到自己编写的稿子从灯杆上的音箱里被负责播音的同学声情并茂播送出来,最大的幸福就是看着自己写的豆腐块文章在校报编辑部孙青艾老师、刘剑涛老师、严励老师的帮助下变成了铅字,在宣传部刘献副部长、王桂兰副部长和程秀波老师督促下一点一点成长成熟起来。

记得大一下学期,河南大学春季运动会准备开始,中文系组建学生运动队,第一次选拔参加春运会的队员,这一次,我毫不含糊报了短跑项目,哈哈这可是我在高中时期的保留节目。在东操场的跑道上,众目睽睽下,100米试跑,我把一起报名的同学甩了有好几米远,被当时担任中文系运动队教练的88级体育系师兄史俊海选中,当时一起入选系运动队的有张占涛、邹震、吴素英、李林慧等,每天除了跑广播站、就是下午跟着运动队训练,也是从那一年(1991年),我们和88级的杜洪亮、89级的殷涛一起捧起了河南大学春季运动会男女团体冠军,此后连续三年卫冕成功,而我连续获得了男子4X100米接力、4X200米接力、4X400米,100米的短跑季军、200米短跑冠军。也是因为参加运动会,我和中文系团总支书记邢勇老师熟悉了起来,给予了我更多的信任和支持,后来作为中文系团总支宣传部长,在邢老师的支持下,中文系的新闻报道工作连续多年让兄弟院系只能望其项背。

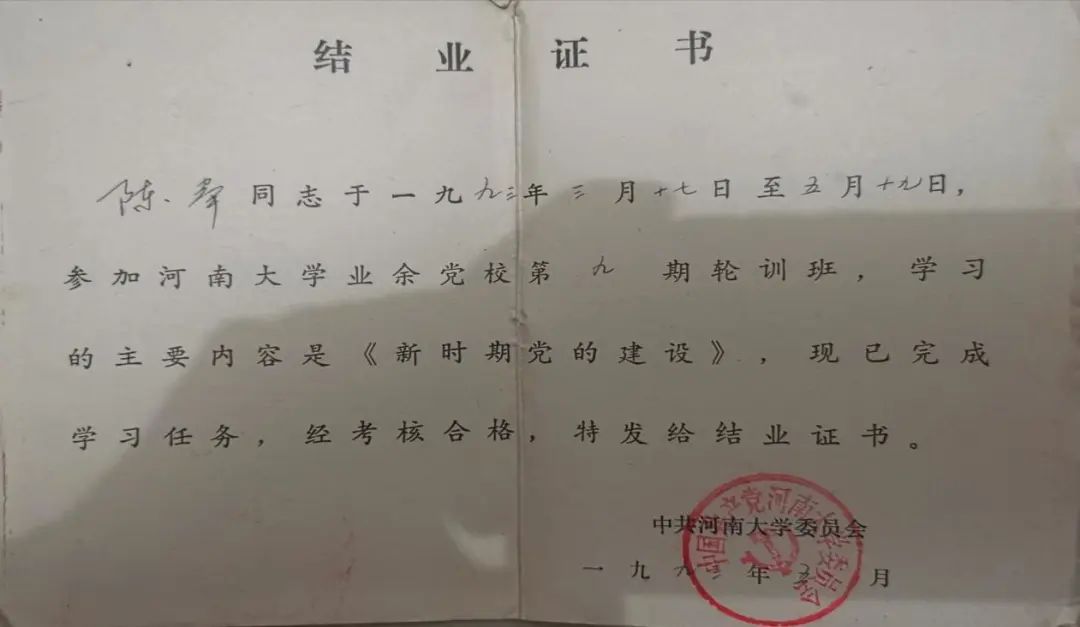

大学期间参加河南大学业余党校的结业证书

大二那年,同学们都回家过春节了,因为家里经济拮据,我没有路费回家过年,在系办公室主任李建伟老师帮助下,作为勤工助学留在系办值班;大年三十晚上,我一个人坐在6号楼中文系办公室默默伤神,这个时候桌上电话响了,我拿起电话,电话那头是邢老师的声音:“你来家吧,一起吃顿饺子”。还是在学十楼西侧的平房里,邢老师爱人张老师已经把饺子给端了上来,“赶紧趁热吃吧”我默默地一边吃着饺子,一边悄悄抹着眼泪。邢老师说“哭啥,有啥哭的,赶紧吃饱回去值班去”。离开的时候,张老师拿出来一件军大衣说,你在系办公室值班,有点冷,穿上这个,邢老师还拿出来100元钱,说这个收着,以后有啥需要过来跟他说,我坚决推辞着不要,张老师过来直接把钱塞到了已经裹到我身上的军大衣口袋里。那年的春节,是我四年大学中最为孤独的一个春节,但却是我最为幸福的一个春节。四年中,像邢老师这样默默帮助支持我的还有校报编辑部的孙青艾老师,有一段时间家里没有及时给我寄钱,孙老师知道后,当即从刚刚领的工资里给我拿出来100块钱,让我先用着,这个钱直到毕业多年后再次看到孙老师后才还给她,她说她已经忘了这件事啦。宣传部的王桂兰副部长,在我去河南日报毕业实习的时候,知道我比较拮据,专门拿出来300元钱给我,说在郑州学习,要用钱的地方很多,宽备窄用。也许,正是有了很多像邢勇老师、孙青艾老师、王桂兰老师这样默默帮助我的先生们,才有了后来的我、今天的我。

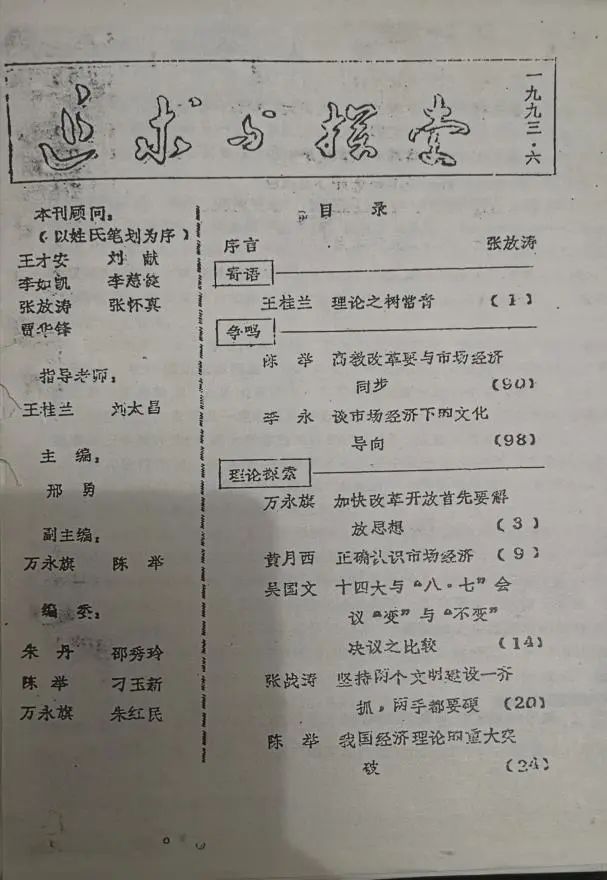

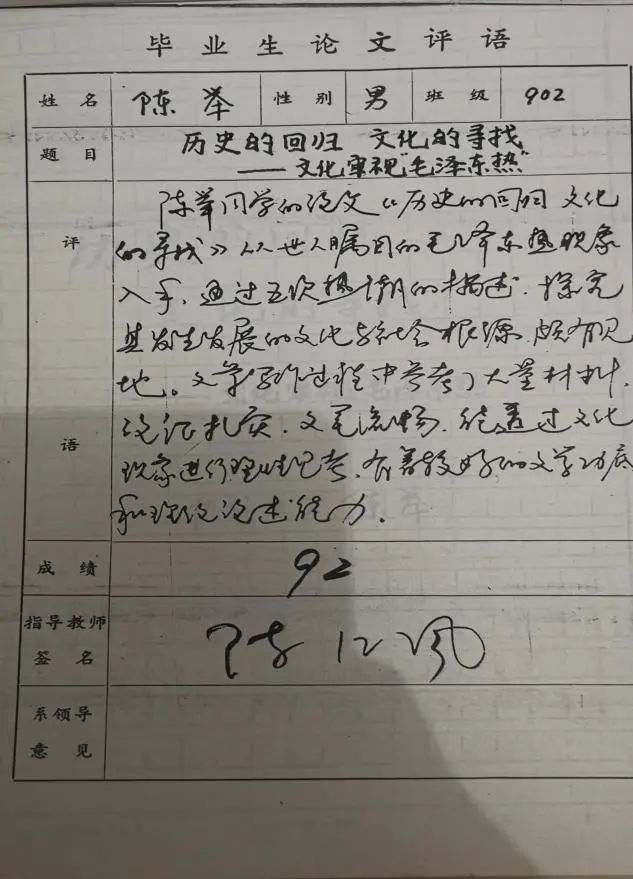

当时参与的学生刊物扉页和毕业论文评语

在河大读书的日子,我收获自己的专业和热爱,得到了很多老师的帮助,当然还有更多先生大家的教诲。大二下学期,辅导员老师说需要找几个同学去帮系里一位老先生搬家,于是我和几个同学(对不起,已经记不起名字了)一起到了学校西门的教工宿舍区,把一个宿舍堆集的书用三轮车送到学校南门外的教授宿舍去,当我们满头大汗拉着满满一车书送过去时,一位腰快弓成90度的老人,带着高度近视镜正在门口等着,后来才知道他就是胡适先生的学生、在中国近代文学史上有着赫赫大名的任访秋先生。先生从三轮车上抱下几本书,慢慢走在前面,我们抱着成摞成摞的书跟着他一起上到二楼,只见十几平方的书房,四周全是书柜,已经堆满了各种古文书籍,那个时候我才真正知道了“浩如烟海”的含义,任先生一边挪着门口的书一边和我们聊着天,问我们几年级了,有没有上过现代文学课,谁在给我们上课,我们一边帮助先生整理满地的书,一边小心作答,整个半日,先生都是把一本本书小心擦拭干净,整整齐齐码在书柜上,有很多还专门写着字条加在上面,先生说他正在带几个研究生整理中国现代文学史纲,所以不能放乱了。临走时,先生还鼓励我们说,中文系学生,要多读中国古代文学的书,了解五千年的文明历史,不要蜻蜓点水,更不能好高骛远。现在想来,我依旧有些汗颜,很多时候才发现自己上学的时候没有认真领会先生的教诲,书到用时方恨少的尴尬才常有发生。

大学期间,还有一位老师是我不能不提起的,就是教授我们语言学概论的刘冬冰老师,和她熟悉不是因为我喜欢这门课,恰恰相反,冬冰老师的课我几乎很少上,很多古汉语、词语对我来说简直就是天书,苦涩难懂,所以当时冬冰老师应该对我没什么印象。直到她教的这门课要结课了,我才拿着课本到教室听她划重点。记得很清楚,课间十分,冬冰老师走到我面前,说这位同学,我怎么不认识你,你是我们班的同学吗?没等我身边的室友接话,我的脑子一抽脱口而出:“老师,我也不认识你”(哈哈哈哈)已经记不起来当时刘老师是什么反应,只是知道后来这门课差点挂了科。后来,冬冰老师生病住院,他爱人在郑州上班,孩子上学没人接送,于是我们同学有万永旗、金卫东、张邨、邵桂平、郑玉杰、高颖等七八个人组成了小团伙,一组专门负责接送冬冰老师家的孩子星星(STAR),另外一组专门在医院陪护冬冰老师,直到冬冰老师康复出院。也是过了很多年,每每见到冬冰老师的时候,彼此唏嘘不已,她说她一直感谢这几个同学当年照顾她的那段日子。以至于后来我毕业实习准备就业时,冬冰老师还专门给她在省委宣传部工作的77级河大中文系同学杨丽萍老师(时任省委宣传部外宣办主任)打电话、写信,请她帮助我;若干年后,当有机会成为丽萍老师属下工作谈及此事,她淡淡一笑说,要非说感谢的话,我们都应该感谢河大培养了我们。

远望河大

大四的时候,正值毕业实习季节,很多同学忙着找自己心仪的工作,自己何去何从?实习前,我回到中学的母校新野一中,看望还在工作一线的恩师薛桂山,他先是询问了我在河大四年的情况,然后给我写了一封介绍信,让我去找当时在河南日报工作的刘海程先生,费尽周折我把桂山先生的信递给他,他认真地看了看说,想来报社工作的人很多,你可以先过来实习,等实习结束再看看有没有机会。后来几个月,我在河南日报党群处实习,跟着马宏图副处长和顾超老师、平萍师姐学习时政新闻、新闻特写。

5月份的一个周五下午,在河南日报实习的我接到了中文系党总支副书记张怀真老师的电话,让我抓紧回学校一趟,说有重要的事情。回到系里,辅导员王建国老师通知说让我带着自己的作品、证书第二天到中文系党总支办公室去,具体什么事没有说。等我到了系办,张书记直接把我带到了另外一间办公室,两位身穿军装的军官坐在那里,让我把自己的简历、发表的文章、各种获奖证书交给他看。后来我才知道,原来是那一年总政给原陆军第20集团军政治部一个地方大学生招录名额,他们是来招人的,系领导说,部队领导已经见过了在学校的绝大部分同学,暂时还没有适合他们的对象。知道这个情况后,我也没把这事放在心上,想着条件太高自己未必是人家想要的,况且自己还在河南日报实习,留下来的可能性极大。到了周日下午,我准备去郑州继续实习时,张怀真书记通知我说20集团军已经确定准备录用我了,让我周一到解放军155医院体检,我有些犹豫,告诉张老师说自己不想去,结果被张老师劈头一顿批评,说去部队多好,到大熔炉里锻炼锻炼,对你一生都有帮助。她语气坚决说,不要推辞了,你是党员,必须服从组织分配。就这样,我去了155医院参加了体检,很快被正式通知录取。

因为当时走的比较急,几乎没有和老师同学做认真的告别,就匆匆开始了自己的八年军旅生涯。

到部队报到后,很快被分配到20集团军军直侦察连,成了一名学员排长;再后来,又被总政治部集中到了济南军区步兵侦察大队进行为期半年的军事训练,从普通站军姿、到各种武器的学习使用,在白雪覆盖的操场上练习射击,一趴就是一个小时,起来的时候胸前已经被融化的雪水浸透,而背上已经铺满了雪花;训练间隙常常回忆在母校的点滴,夜间站岗时耳边总是响起当时校长李润田在十号楼123大教室告诉我们的“中文系学生要有一口流利的普通话,写一手漂亮的字,能写一手好文章”的敦敦教导。后来有机会带着新闻与传播学院学生拍摄制作纪念河大成立105周年“感动河大”人物,再次见到李润田先生,依旧能够感受到先生“对河大过往的毕生付出、对未来河大的满满期许”。

以后的日子,自己因为工作屡次变动,部队体制调整,工作性质的变化,我和母校的联系临时中断了。这期间,我从济南军区集训结束就到了步兵第128师炮兵团(驻登封),1996年成建制转隶为武警部队,自己从连队排长、副指导员、政治处新闻干事、师新闻干事,到1997年年初被抽调到武警总部,再后来到了中央电视台驻武警记者站(原武警总部电视制作部),正式成为一名央视军事报道的一名记者。

八年军旅生涯,作为亲历者、见证者,有幸参加了香港回归、98三江(长江、嫩江、松花江)抗洪、99澳门回归等上世纪重大历史事件的电视报道工作,参与了国旗护卫队、国宾护卫队、女子特警队等系列纪录片的拍摄制作,连续三年被武警总部评为新闻报道先进个人,98抗洪电视报道先进个人,荣立二等功一次、三等功两次;还被选送到中国作协鲁迅文学院武警作家班参加专期培训,聆听时下中国最为前沿的作家、艺术家雷书雁、铁凝、周大新、蔡桂林等耳提面命的教诲,触摸当代中国文学的温度和脉搏。而我深知,在远离母校的日子,其实自己的点滴成长,都因汲取了母校河南大学的营养、承继了她百年的文脉风骨的缘故。

2001年参加首届武警作家班培训合影

再续前缘

2002年夏天,我脱下橄榄绿,从部队转业到地方工作。2004年是距离我们离开至敬至爱的老师和母校的十年之际,受同学们委托,谋划了十年聚会重回母校的活动,再次见到了王文金校长、刘增杰先生、关仁训老师、张怀真老师、邢勇老师和王立群、王利锁、蔡玉芝、王建平、王建国老师,聆听了时隔多年后刘增杰老师为我们毕业十年创作的那充满诗意和感情的诗朗诵,也是从那一年,我与母校的这段情缘终于再次续上。

后来我因健康原因离开了很多人做梦都想去的机关,在那一段独自在家病休的日子,总是在想,若干年后我若再次回到河大,会以什么身份去见曾经照顾我关照我的恩师?蓦然间想起了多年前任访秋先生声调不高但依旧振聋发聩的声音,中文系学生应该认真了解我们民族的文明史,自己应该做点什么,于是依稀在先生们的教诲中,这次站在了华夏文明历史传承区的前沿,明白了我们这一代人应该承担的责任与使命所在。

在远离体制的十余年中,我和小伙伴们以讲述中国好故事、传播河南好声音为使命,围绕黄河文化、河洛文化、太极文化、少林功夫、乡村振兴、非遗传承、黄帝根脉、红色文化等主题,创作了一大批具有浓郁特色的电影、纪录片、微纪录片、微电影、微视频等,一大批作品获得国家部委、团中央、省级奖励;成功策划服务了河南省第7-13届国际投资贸易洽谈会开幕式、中欧政党高层经贸对话会、上合峰会、全球跨境电子商务大会等30多场国际性文化活动,获得了较高的行业声誉和影响力。2014年在毕业20年之际,中文系90级我们年级166位同学在年级长彭聚珍的号召下,众筹募集了50万元人民币,在文学院设立了“1990文学奖”,这是河南大学建校以来第一个以年级群体命名的奖学金,近年来获奖的学生都被推荐上了国家重点高校的研究生,获得“1990文学奖”也由此成为他们人生成长中大学阶段最值得骄傲的事情;2015年后,很荣幸被母校新传院聘为业界导师和全媒体实验班导师,有幸与历届广电专硕同学共同学习、创作河南文化题材的艺术作品;2019年受中文系90级校友万永旗委托,我们以“鹰展文化”的名义在新传院设立了“鹰展文化奖励基金”,以此鼓励表彰新闻与传播学院在教学科研、实践创作中获得较好成绩的老师和同学,目前已经顺利执行一期奖学金的发放。而能够看到母校师生取得成绩,我和其他中文系90级同学一样倍感成就和荣耀。

受聘为河南大学新闻与传播学院业界导师

成立河南大学豫酷视频工作室合影

2019年鹰展文化奖励基金颁奖晚会

不知不觉间,啰啰嗦嗦中,竟写了如此冗长的文章,想不出什么狗尾续貂来暂时终结这段与母校河南大学的世纪情缘。回望自己成长的路上,母校始终陪伴着自己,而自己更是时刻关注着母校取得的成长。从1912至2020,在她成长壮大的100多年中,将近50万的毕业生已经成为各行各业的中坚力量,成为推动国家、民族进步的颗颗螺丝钉,也正是因为有了越来越多的优秀学子,这所人文荟萃、为国家做出巨大贡献和牺牲的超百年大学,才会以更高、更新、更强的姿态坚实地站立在黄河之滨、中原腹地,才会和散落在海内外的千万学子结下这割舍不断的世纪情缘。

2014年,文学院90级毕业20年与母校老师合影

曾经,母校滋养我们一起长大;未来,我们陪伴母校一起壮大!

作者:陈 举

中文系1990级

作者简介:

陈举,男,汉族,四川渠县人,1994年毕业于河南大学中文系,系河南鹰展文化传播有限公司执行董事兼总经理,知名制片人、资深媒体人。