人的一生总有一些遇见会带来异样的美好,刻印在生命中,并伴着你成长,一直滋养着你的心灵。我的老师吴雪莉先生(Professor Shirley Wood)就是我的生命中的这样一种独特的遇见,如一缕春风,一直在那里朝着你暖暖地吹着。然而,蓦然间,2022年4月7日中午,一条讯息却瞬间把这暖风打散:老师的生命终止了!恰似一阵钟声,这讯息瞬间敲醒了诸多片片段段的记忆,无限怀念涌上心头。

与吴老师的真正交集开始于上个世纪八十年代读研究生时的课堂上。当时的吴老师大概六十岁左右,身体硬朗,神采奕奕,每每遇见,都是红光满面,笑容可掬。吴老师是西人面孔,生于美国,因为爱而来到中国,并扎根在中原的河南大学深耕细作。大学时就听过很多吴老师的故事,可能是因为习惯了的缘故,日常交往中并没有太在意她的不同外表,但那略带着一些蓝色的眼珠和充满着自信、坚定的眼神却深深留在了记忆中。当时,吴老师给研究生开设了“英语写作”、“阅读技巧”、“分析阅读”、“英美文学”、“文学批评”、“戏剧”、“教学法”课程,算下来有七门,工作量巨大,真不知那时的吴老师是怎么处理这么多课程的,但从不记得看到过吴老师愁眉苦脸。记忆中当时的自己有些懵懂,对新知识好奇却很贪玩,初期进入时的学习全靠着老师们的调节和引导来培养着对专业的兴趣。

如今回忆起来,发现当时的课堂,如果用现在的学术话语来描述,却是真正实现了多模态的效果。课堂上,由于没有其它辅助,老师们都会调动他们的全部能量来传递信息,他们的全身都成了信息源。吴老师的课堂就是这样的动感十足。直到现在,闭上眼睛,仍然能想起,吴老师在课上讲到中国戏曲时,立马做出样板戏《红灯记》中的小铁梅一手举着红灯、一手向下按的生动姿势,那种惟妙惟肖的活泼俏皮成了我们学习的最好信息输入。这些动作表情是那么生动、形象、温暖、可爱,胜过了一切的电脑视频。还有一次大雪后的一天早上,我们都安静地坐在课室等着上课,然后看着窗外在雪地上一扭一扭地吴老师终于到了课室,大家问,“Are you cold, Professor Wood?”, 吴老师一边抖着大红色的围巾,一边往桌面放着材料,笑呵呵地说, ”No, no, no, I have so many stoves here.” 大家诧异。然后,吴老师又接着说,“You are all my little stoves.” 然后大家哈哈哈都乐起来。记忆中当时的学习,没有觉得是一件苦差事,即使有些苦,好似也被这乐呵呵的精神给驱走了,留下的依然是对知识的渴望和快乐。

做论文的阶段伴着苦恼和惊喜。在师兄的启发下,我决定选择探讨一下语言中的模糊性。想法虽有,但不知如何实施,于是找到了吴老师。令我意想不到的是,以文学研究为主的吴老师竟然给我提出了一连串的值得深思的语言学问题,并爽快告诉我:“你先写出来,我看看。” 忐忐忑忑中,拿出初稿给吴老师修改,等我拿回时,已经是满篇红色。吴老师逐词逐句的修改让我豁然开朗,逐渐厘清了思路,才明白思想表达中的细腻要求,而那些伴随着语言使用调整而逐渐展开的世界,让我察觉出了语言的巨大潜能,并激起了我挑战自己的欲望。

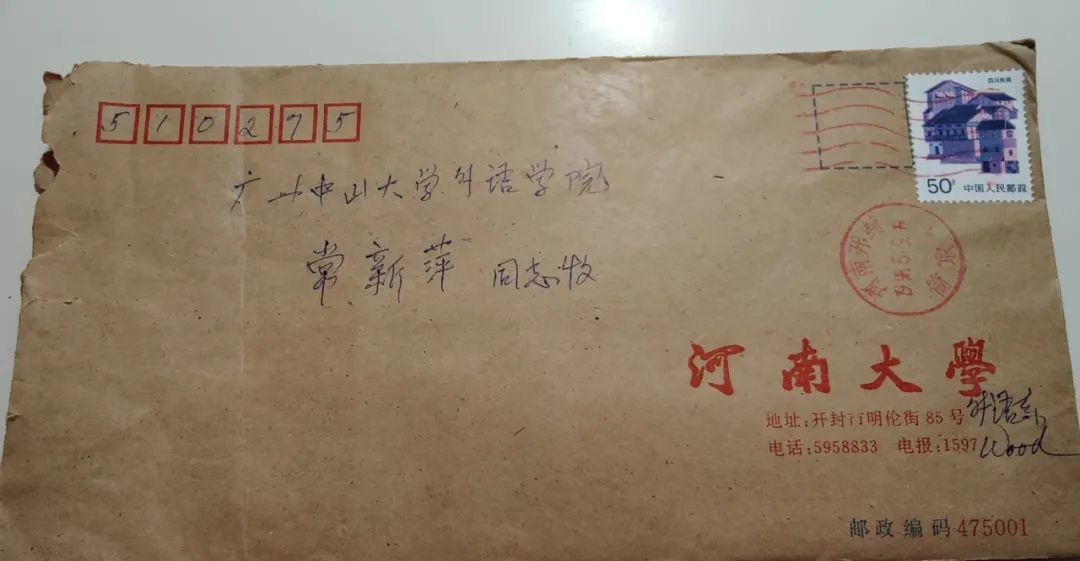

后来离开了母校,我到了南方继续读书。没有想到的是,在艰辛的求学过程中,吴老师还是那么惦记着。如今,当我翻看着那些写着密密麻麻文字的小贺卡时,心中生出无限感慨。这些卡片上,有吴老师很多关于她的工作的述说,也有带着玩笑的婉转提示,还有不断的鼓励和期望。吴老师用她独特的亲近方式保持着对学生的关心、支持和鼓励。正是这些悄无声息的鼓励和提示让我持续努力着,不断用知识丰富着自己的生命。

因为一些学术活动,吴老师来过广州两三次。其中的一次,不记得是哪一年,但一定是读博期间。当时生活清苦,老师来到广州住在了广州白天鹅宾馆旁边的河南省办事处,然后,约我到她那里吃饭。老师知道我想念老家的面,当时请我吃了一大碗河南面,我吃得很香,但听到收款人说一碗面要几十元,我的心中着实吓了一跳,要知道当时人们的基本月收入也就几十元到一百多元不等!

多年之后,因为参加尤金·奥尼尔戏剧研讨会,吴老师再次踏上了广州。此时的老师,走路显得异常困难,但是,她一定要亲自上门去拜访她的学界朋友。于是,我们就那么搀着她一步一步走着,一步一步艰难地上着一个一个台阶,就为了要亲自去看看老朋友!那份真诚,那份坚强,那份谦逊,那份乐观,深深刻在了我的脑海中,无法抹去。

安家在南方后,我总是忙碌着,没有太多机会返回看望老师,但老师的关怀和惦念一直在心中。偶有机会去看望时,每进家门,都会看到老师备好茶水,穿戴整齐地亲自迎接;而每次看望,吴老师的桌上永远都是摆着她正在阅读的书;每每见面,我们都会聊聊教育,聊聊学校的发展,聊聊个人的成长,聊聊社会的进步,聊聊家庭,聊聊未来。离开时,不管怎样艰难,老师都要努力扶着拐杖或轮椅亲自送到门口,用温暖的微笑送我离开。

2021年7月31日,听说吴老师住院了,匆忙中,努力设法去医院看望了老师。看到曾经高大健硕的老师竟然瞬间变得那么羸弱,着实心酸。坐在床边,我呼唤着,老师转头看到了我,眼睛放着光,脸色红润,用力握了握我的手,我感觉老师状态挺好,放心地离开,却没想到这成了最后一面……

长大了,才明白,人,终归是要走的。吴老师的一生告诉我们,活着就要不停地追求,不停地丰富着生命,不仅让生命厚实起来,还要温暖起来,并要努力把这份厚实和温暖传递出去,散播给这个世界,来滋养新的生命,传递这因爱而生的爱,继续这因爱而生的坚强、独立、乐观、纯真、自信和执着。感恩老师曾经的关爱、帮助和鼓励,学生也会努力把这份爱继续传递下去,温暖更多的生命!

作者简介

求学经历:

1985届 语言文学学士,本科;河南大学外语系;

1989届 语言学硕士;研究生;河南大学外语系;

1996届 应用语言学博士;博士研究生;广东外语外贸大学外国语言学及应用语言学基地。

现任职中山大学外国语学院

学科方向:

曾参加国家社科规划基金、国家教委人文社会科学研究“九五”规划博士点基金项目、广东省哲学社会科学“十五”规划项目、广州市教育科学“九五”规划重点课题等项目,主持中山大学校级和院级项目等共计近10个科研项目。目前参加“亚洲地区英语作为通用语研究”项目研究。