暑假,有 N 种过法。

而他们的暑假,过得很抽象,也过得很具体。

抽象,是因为压根就没有放假,没有休息;具体,是因为每一天都很实在,都很忙碌。

7月30日,当河大支教团踏上返回开封的中巴,为期15天的“抗战办学 ·感恩助教”项目——河南大学潭头附中、荆紫关附中第八期暑期艺术培训圆满收官。

身后,大美栾川的远山黛眉、伊河清流、雾霭流岚渐行渐远,定格成这个夏天特有的记忆。

初来乍到

这里,是今日的潭头镇。

抗战期间,河南大学师生在这里,五年。潭头给河南大学师生安置了一张平静的书桌,双方用鲜血和生命结下的友谊牢不可摧。

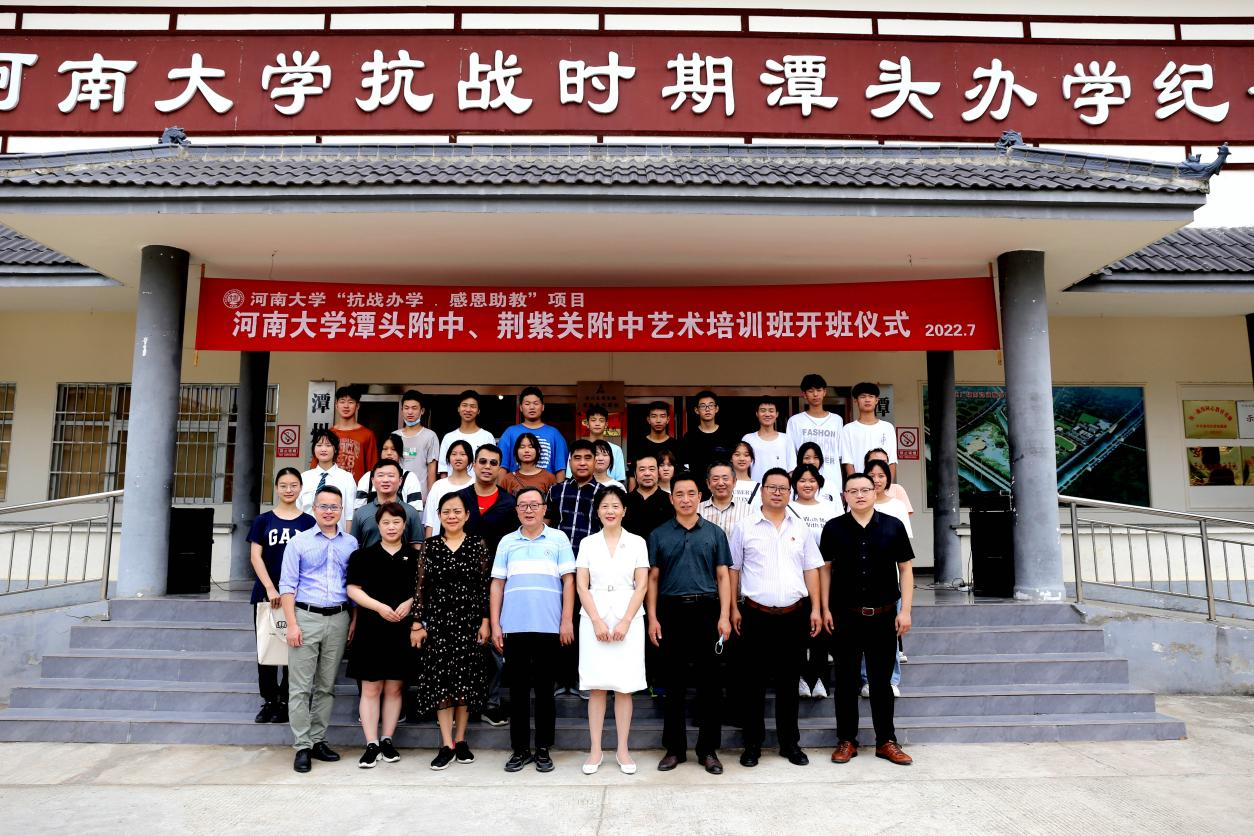

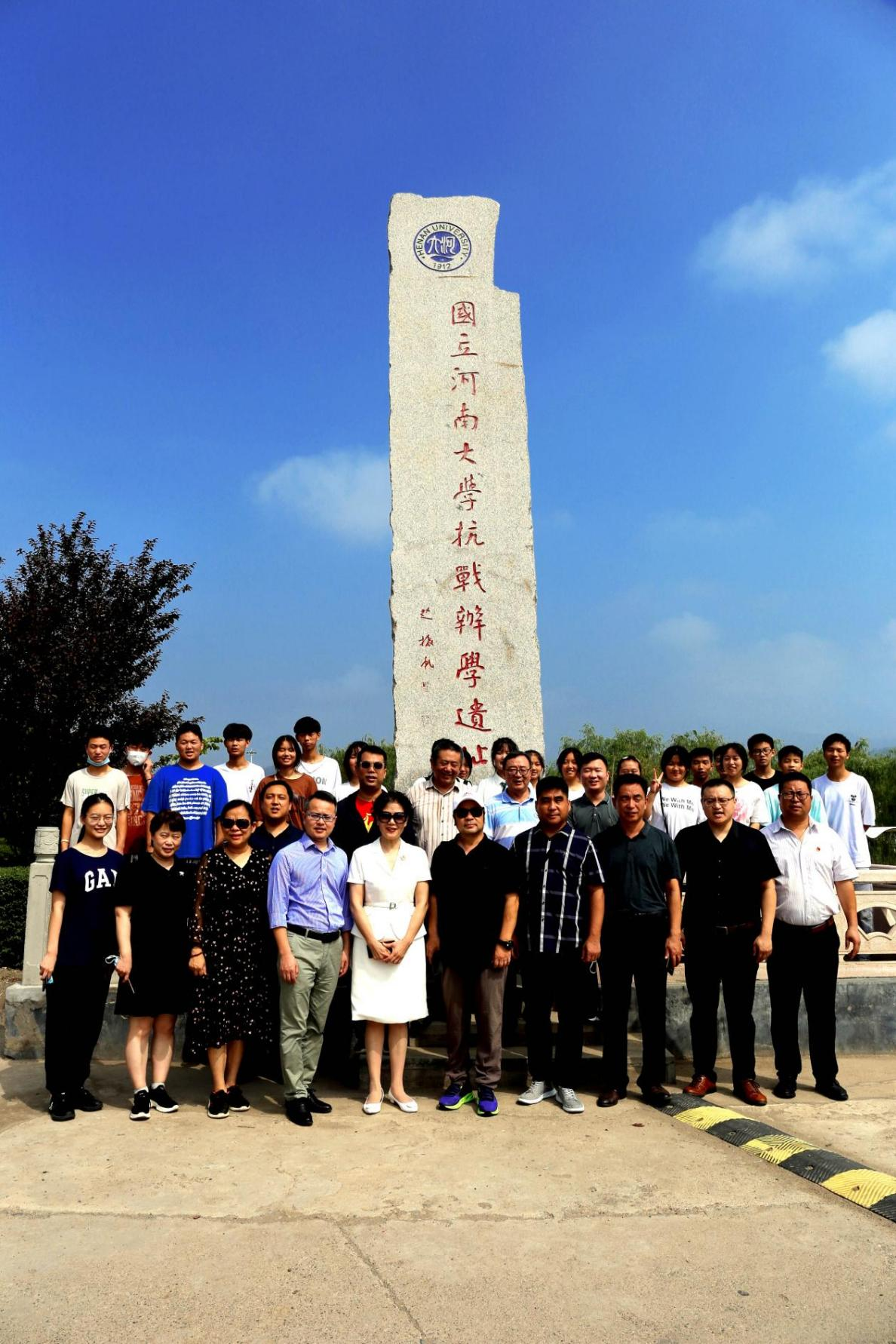

7月15日上午,培训班开班仪式在潭头镇国立河南大学抗战办学纪念馆前举行。河南大学师生代表、潭头附属中学校长党义涛、荆紫关附属中学校长吕洲、全体培训班学生参加仪式。

校友工作与教育发展基金会办公室主任刘波在致辞中表示,河大师生始终铭记抗战办学的历史,感念战争烽火中雪中送炭的恩情,感怀那段岁月、感念两地人民。“抗战办学·感恩助教”活动是学校基金会的重点项目,自2015年以来,学校组织音乐学院、美术学院等具有多年教学经验的专业教师们为潭头附中、荆紫关附中学生提供免费的艺术培训,这是以实际行动共同珍惜和绵延学校与两地情谊的体现。

开班仪式后,刘波带领此次参与培训的教师和学生代表,参观河南大学抗战办学纪念馆、大王庙村办学旧址,重走抗战办学道路,追忆烽火岁月故事,并在河大潭头惨案纪念碑前敬献鲜花,以表达对先辈的缅怀和哀思。师生齐唱校歌,用歌声致敬先烈定格在战火中的青春。

大家深受感染,摩拳擦掌,支教活动即将展开。

火热支教

这里,是师生共情的课堂。

当天下午,支教活动全面铺开。

本期培训班,音乐学院、美术学院共选派近十位经验丰富的专业教师和研究生代表参加,大家围绕前期精心设计的课程、结合当地师生的实际需求开展针对性教学和帮扶。部分教师,已是连续多年参加该项目,驾轻就熟、经验丰富;研究生则是典型的精神小伙/学姐,后生可畏。

在课程设计和教学实施上,培训班紧扣音乐、美术高考科目,重点突出、主次分明,同时兼顾学生综合素质全面提升。白天7个小时的课程扎扎实实、雷打不动,晚上3个小时的跟训指导趁热打铁、不折不扣。

今年,受疫情影响,项目首次走出河南大学,来到潭头开展。

时值头伏、中伏,栾川大地气温骤升,校园内草色齐青、紫薇盛放。一阵阵歌声从教室传出,弥漫在少有人影的假期校园里,偌大的校园,瞬间愈发空净。不远处,群山环抱,层岚叠嶂。艺术在这里,似乎更加有了韵致,有了深意。

美术学院肖海英老师说:“在河南大学110 周年校庆之年,能够重走抗战办学路,为潭头附中、荆紫关附中学生提供艺术培训,这是我们这一代‘河大人’回馈当地人民深情厚谊的体现,也加深了自己对‘百折不挠、自强不息’河大精神的理解。”无不道出了各位支教老师的心声。

教室里,少则二三十、多则五六十名学生围坐在一起听课、练习,气氛热烈。偶尔的停电,让本来疲于工作的空调停转,教室里瞬间温度飙升。和着汗水,师生们依然兴致勃勃。

每天,教师们都会步行或乘车走过学校门口那条斜坡小街。小街两旁,新旧民居错地排列,凌霄花爬过墙头,玉米苗临街疯长。小街的名字叫“河大路”。作为河大人,走在这里,自然有一种走在明伦街的感觉。

穿过小街,再略拐百十米,就见到校门。进入的感觉,依然有一 种进入河大南门的味道。尽管,潭头附中的校门与河大南门,无论在形制上,还是在体量上,都有较大的差异,但不影响这种感情的自然萌生。

在这里,大家用自己的方式播种、耕耘。

让人不觉想起,80多年前,河大人以“读书就是战斗”的方式,在这里播撒文化、延续文明,在战争的淬火中,热血殷红、弦诵不绝。

只是今日,这里的书桌更加平静,了无纷扰。

忙里偷闲

这里,是宜人的天然氧吧。

张口就是森林浴,吸到你可以醉氧。群山虽抬眼即见,但从镇上出发,仍需走上一程方可接近,继而才得以近距离感知。

白天给学生上课,太忙。于是,早间,便是爬山、观山的好时机,将晨跑换作另一种形式。遇见雨天,随处可见的瀑布悬挂山间,汹涌垂落。专业的喊上几嗓子,换作另一种形式的喊山。

以支教硕士研究生张轩卿为例,来看他的朋友圈:

7月17日12:00——到达美丽的潭头小镇,即将开启为期半月的快乐支教生活,期待ing

(画外音:含蓄)

7月20日11:52——碧蓝如洗,静谧的小镇时光 (画外音:温情)

7月21日08:34——《晨登九龙山》

微云山水飘渺间,

问顶九龙笑开颜。

钟灵俊秀福泽地,

三盘九折问仙缘。

闯王遗迹今犹在,

惜叹金钟落尘间。

安能摧眉事权贵,

我辈自是日中天。

——壬寅虎年 丁末月 乙亥日

(画外音:已经按捺不住,开始吟诗了)

看这情感走向,看这直到碧霄的才情——不会写诗的艺术人,不是好老师!

趁傍晚,在落日余晖里,垂钓、观钓。美术学院的胡冰老师,随手抛几竿,鱼儿便一个一个接一个的上钩。钓上来,取下去,再抛回湖里放生,也是一个一个接一个。围观的大家不免会想,钓上来的会不会是同一条鱼。若是,那到底是人钓鱼,还是鱼“吊”人?哈哈一笑,此一乐也。

当然,也有赶不住趟的人。譬如,支教博士研究生朱全稳,最后一波到来,三天的课程安排得极满,活动范围被界定在住处与学校之间。近处的水,没来得及涉;远处的山,也没来得及爬。只能站在学校空寂的操场上,听凭同伴不厚道的请他——远眺九龙山、畅想大王庙。返程的前夜得了急性肠胃炎,吐了一夜。第二天返校后,按要求隔离,近两天未进食,只靠喝水撑着。

每一种状况,每一种情致,都是对忙碌工作的一种调剂。不负青山,不负绿水,不负热爱。虽然,一天的课程下来,累到倒头便睡或难以入眠;虽然,条件有限,高温簇拥。

深情厚谊

这里,是真情的汇聚地。

半个月的时间里,大家真切地感受到潭头人民的热情。

党义涛,说的最多的一句话:80年前,峥嵘岁月,我们是一家人;80年后的今天,我们还是一家人;再过80年,我们永远是一家人。

言践于行,支教团的饮食、起居、出行,无不安排得精心细致。学校专门为支教团开了小食堂,餐桌上,你可以喝出杂粮粥的醇香,吃出山野菜的粗犷。就像农村的待客之道,不是极尽奢华地安排一桌山珍海味,而是把自家有的、主家认为最好的东西拿出来让你大快朵颐;自己则可能是节衣缩食、箪食瓢饮。质朴、地道、亲切、自然,足矣。

住处到学校的距离,大概20分钟步程。为方便出行,潭头附中临时调用了一辆专车——手动挡五菱宏光,交于授课老师自驾。经过短暂的磨合,支教硕士研究生王计鹏开得极其丝滑、顺溜,每天来往多趟,接送老师。于是,计鹏同学便有了“车神”的美誉。

……

深情厚谊,还来自于河大。

校友工作与教育发展基金会办公室,在支教团出发前,配足了必要的生活、医疗物资;在接送教师的车辆调度上,及时、周全;在政策待遇上,全力支持。

校工会“喜迎二十大”工会干部业务能力提升专题培训班参观潭头附中,特别慰问了支教团,带来了学校的关怀。

情感的双向作用,更显情真意切。

从初见的陌生,到临别的依依不舍,支教的老师和同学们显然已经成为朋友,甚至亲人。音乐班临别前的座谈会上,同学们说的最多的两个字是“感谢”。因为话题重复频次太高,老师们一遍遍要求不要重复,但依然阻挡不了同学们表达“感谢”的热情。山里的孩子,大部分不善言谈,每一个字从他们口中吐出,大都经历了“蓄谋已久” 的酝酿。荆紫关附中的“小胖”大概是培训班最调皮的孩子,抢着发言,表达了两层意思:一是自己的不足、收获与感谢,二是代表荆紫关附中邀请各位老师前去他们学校授课,希望能再见到各位老师。老师们当场回应:学习认知和态度的正向转变,说明你进步了,所谓“知不足,然后知进步”;将把你们的愿望带回学校,请学校积极促成。

有一句话说:被需要就是存在的价值。放在此处,应该是契合的。

未完待续

这里,是梦想开始的地方。

课程结业时,老师们对参加本期培训班的学生进行了模考。考试证明,学生们整体专业水平有了明显提高。

潭头附中高中部官微报道:这是立德树人初心之行,是扎根基层的助教之行,是连接两地情谊的回馈之行,是推动乡村教育发展的引路之行。他们在潭头附中讲的每一句话、上的每一堂课、做的每一次悉心指导,都将汇聚成潭头镇教育发展的前进动力。

欣慰的是,近年来,潭头附中、荆紫关附中高考成绩优异,艺术类本科上线情况成绩斐然,捷报频传,艺术培训成果显著。这是河南大学铭记抗战办学历史,牢记使命担当的生动实践。

半夏,潭头并不宁静。半坡上的潭头附中,学生们唱歌、作画,为梦想而战。老师们挥汗如雨,站稳讲台。风声雨声读书声,声声入耳……

如何在前人缔造的绵延不绝、血浓于水的校地深情的基础上,续写新时期的河大情、师生情,成为校地精神的继承者和发扬者,对于110年的河大,对于今天我们,意义深远。

梦在前方,你我,都在追逐梦想的路上……

暑假,有 N 种过法。明年的暑假,咱们一起出发!