距离我供职的学院不足百米,立着两通石碑,称为贡院碑。一通是雍正十年(公元1732年)田文镜撰文的“改建河南贡院记”碑,另一通是道光二十四年(公元1844年)鄂顺安撰文的“重修河南贡院碑记”碑。这两通斑驳陆离肉眼难辨的石碑,现在都是文物,学校盖了一所小亭子来保护,四周还有围栏,只可远观目视。校庆整修的时候,又在其后新立了一通,是时任河南布政使林则徐于道光十一年(1831年)书丹的“重修河南贡院记”碑。从历史地位来说,林布政使要在田文镜鄂顺安这两位河南巡抚之上,不过复立的这通碑只历经十余年沧桑,碑面还黢黑发亮,所以只能露天站在那里,也无围栏,师生可以亲手抚摸感触,有几个字已经被摸掉了。

林则徐书丹“重修河南贡院记”碑

贡院碑见证着河南贡院有清一代的科举历程。三年一次的乡试,在这里举行如仪,偶有恩科加试,亦属常例。波澜不惊之中,时光来到了1903年。因为八国联军入侵北京之后一通折腾,也不懂得爱惜文物,把顺天府贡院搞得一片狼藉,天朝威仪大损。无奈之下,清政府就把1903年即光绪二十九年癸卯科同时补行辛丑、壬寅恩正併科的会试,放在了位于开封东北角的河南贡院举行。第二年,恰逢慈禧太后七十大寿,又加设恩科,京师的贡院考场还没有修好,于是光绪三十年甲辰科的会试也在河南贡院举行。这一次,开封的贡院里选出了273名贡士,随后公车赴京,在紫禁城里经皇帝面试之后,授予进士的名号。

河南大学校园内的贡院碑

这批从开封赴京的贡士之中,有一位河北河间府的青年人,叫刘春霖。当时正值大旱之年,据说慈禧老佛爷见到这个名字,凤颜大悦,玉手一挥,拔擢为头名状元。如果路边社的消息其来有自,那么刘春霖离汴之前,恐怕不会想到,他会因为名字取得正确,取代文章更好的朱汝珍独占鳌头。可能更不会想到,他被点了状元之后,咔嚓一下,千年科举制度竟然废止了,他成了末代状元郎,“第一人中最后人”。

刘春霖

科举制度举行了一千三百年,授予状元名号者五百余人。即以大清一朝来说,状元就有百名之多,除了极少数状元如王杰、毕沅、翁同龢、张謇等因为立功立言有较著声名之外,绝大多数都湮没无闻。从功业而言,刘春霖大概率要划归湮没无闻之列,虽然他写字不错,但很难称为书法大家。可因为是最末一科的状元,他被提及的频率,几可与张謇、翁同龢等大佬并列。比他早一年成为状元的王寿彭,传说也是因为名字起得好,赶上老佛爷快七十大寿了,被特意拔擢为状元,但相比刘春霖,名气就小得多了。至于夏同龢、骆成骧、刘福姚、吴鲁等名字,对大众来说,几乎等同于路人甲乙丙丁,而他们实际上是倒数第三四五六科的状元,都曾荣耀一时。

刘春霖的殿试考卷

想想,真是造化弄人。刘春霖比王寿彭大三岁,比夏同龢大两岁,明明是王、夏两位状元学习更好,更早夺魁,结果却是年长的笨学弟刘春霖笑到了历史的最后。谁让刘状元会考试呢,中举之后不着急,先蹉跎一年,然后不早不晚,参加千年科举的最后一场会试。有时也在想,刘春霖之外,会不会当时哪个省里还有一位叫张大雨或李瓢泼的举人,本来也是打算1904年参加会试,结果张大雨的老爹病了,李瓢泼的媳妇生了,影响了备考效果,于是想着不着急,再复习两年参加下一科,中状元把握更大一些。然后,就没有然后了。

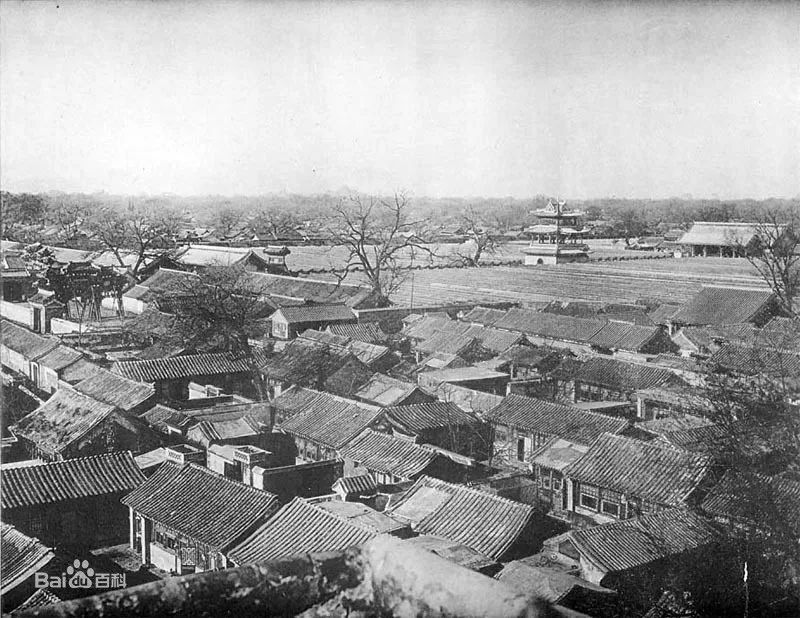

历史上的北京贡院

这种难以预料的时代变局带来的影响,对贡院如此,对个人亦如此。原来看过一篇文章,谈及经济危机对个人命运的转变。大意说某一学生如前辈学长选择某一热门专业,本是正常之举,其间并无很大区别。但师兄师姐毕业时,经济发展如日中天,他们得以顺利进入该行业,从事拿手的工作,拿着心仪的高薪,走着规划的人生。待到学弟毕业,恰逢经济危机,行业萎缩,纵有泼天本事,无奈岗位顿减,结果只能徘徊无地。生存压力之下,不得不暂且寻找其他营生。几年后经济好转,原来的行业又恢复了。但个人在新职业已经略有基础,放弃可惜,原来专业又有新的师弟师妹,如狼似虎。几经权衡,便觉得还是不动了吧,于是就在一个并非擅长的行业,泯灭理想,放弃所学,勉力终老。多年之后,校友聚会,看着意气风发的学长,想想前后只差一两年的光景,境遇却如此不同,这位学弟大概会在喝一口水之后,静静说一声,这茶不错。

草于2020年5月29日

王鹏飞,博士、教授。现供职于河南大学新闻与传播学院。华东师范大学中文系博士;英国牛津国际出版研究中心博士后;南京大学信息管理学院博士后。主要从事现代文学期刊、出版文化和新媒体研究。主要论著有《孤岛文学期刊研究》《海派文学》(合著)等,编选《出版学》《海上文学百家文库》之萧红卷、师陀卷、萧军骆宾基卷等。兼任全国出版专业学位研究生教育指导委员会委员、中国新闻史学会编辑出版研究委员会秘书长、高校出版专业教学指导委员会委员等。