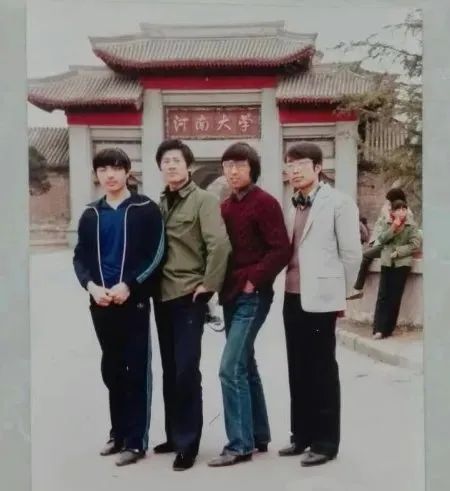

一九八三年,不满十八岁的我,考取了河南大学(时称河师大)中文系,成为我们山村的第一位大学生。四年的大学生涯,河大将我由一个懵懂少年培育成一位有理想、有韧性、有担当的热血青年。

在河南大学生活的四年,是我人生中最幸福、最快乐、最难忘的黄金时代!

还记得一九八三年那个炎热的九月,怀揣河南大学录取通知书,一头挑着木箱,一头挑着被子,我与同时考取河大的两位同学,一起坐上由商城开往信阳的长途汽车。我们坐最后一排,由于人多拥挤,一路上周身动弹不得。下午三点多,挑着行李又摇摇晃晃,跌跌撞撞,挤上开往开封的火车。八十年代坐火车,人流拥挤程度可想而知。我们被拥挤的旅客挤到厕所旁边,继而退守在车厢连接处。

夜晚八九点钟,火车抵达开封站。出站口,看到“河师大新同学,欢迎您”的横幅,一股暖流涌入心田。跟着接新生的学长,我们坐上了学校的汽车。

汽车开到学校大门,古朴雅典的校门,让人顿感庄严肃穆。车在大礼堂前停下,看到学校巍峨雄伟的大礼堂,一种神圣的感觉直抵心扉。在通往大礼堂的道路上空,高高悬挂着一幅幅欢迎新生的标语。灯火通明的夜晚,偌大安谧的校园,道路两旁高大蓊郁的古柏树,此情此景,心里陡然感慨:这是多么理想的学习乐土啊!

安顿好后,接下来的几天,在学八楼下的小卖部买了第一双解放牌胶鞋,换下从家里穿来的百纳底布鞋。买了第一条皮带,换下从家里系来的棉布腰带。买了白瓷缸,洋瓷面盆,买了绿书包。

为期一个月的军训,给我留下最深印象的就是,坐上卡车到野外实地打靶的场景。

平时训练,卧倒,端枪,瞄准,三点一线,射击。进入战壕后,听到此起彼伏,震耳欲聋的枪声,自己早已吓得魂不附体。匆匆装上子弹,哆哆嗦嗦瞄准,扣动扳机,“砰”的一声,子弹飞出枪膛。听到自己开枪的剧烈声音,随着机身对身体的剧烈振动,反弹似地站了起来。这时,教练一个箭步冲了上来,一把按下,“不要命啦!”惊慌失措中,还没等对面报成绩,又端枪,瞄准,扣动扳机,“啪!啪!”两发子弹连射。估计报靶的老兄始终不敢伸出头来。最终,不知道自己的三发子弹打中多少环。

新生的活动很多。入校不久,司琳娜同学就教我们唱,“巨浪!巨浪!不断地增长......”第一次见识,一个女生也可以这么地飒爽干练。

之后,中文系八三级新生在阶梯教室举办了一次联欢晚会。我和曹杰合唱一首《夫妻双双把家还》。由于自己当时可能还没有完全变声,我唱七仙女的词,一举手,一投足,一颦一笑,那地道的黄梅调,高亢甜美的歌喉,顿时倾倒、嗨翻全场,从此落下“花腔女高音”的美名。

大学四年,观看了系里,学校里组织的许多晚会,记住了荆霞、韩梅的大名,也熟悉了《南屏晚钟》的旋律。

大学四年,每逢周末,大礼堂就放电影。甲级票一角五分,乙级票一角,丙级票五分。发到票去看,没有票,拿着用过的废票,也混进礼堂去看。

大学四年,听过许多高水平的报告会。印象最深刻的是数学家陈景润来河大作报告。这位攻克《哥德巴赫猜想》的英雄,相当于今天“感动中国”的一号人物。他的到来,河大学子的热情可想而知。当晚,大家蜂拥进大礼堂。不少人挤掉扣子,挤掉鞋子,挤撕了衣服,其盛况堪比毛主席在天安门城楼接见红卫兵!

大学四年,我与曹杰多次翘课,去电教馆看高年级中外名著录像。有一次,由于信息有误,误入化学系的电教课。把门老师不让出去,我俩硬是受了一次化学课的洗礼。

大学四年,由六号楼、七号楼的老图书馆到新图书大楼,我一气读了两三百部中外名著。

上了大学才知道,不是上午、下午都有课,也不是天天都排课。教室不是固定的,同学也不是固定的。十号楼是中文系的主教楼,由苏联专家设计建造,是河大有名的“飞机楼”。从一楼到四楼大小几十间教室。大学四年,几乎从一楼到四楼在若干个教室上过课。

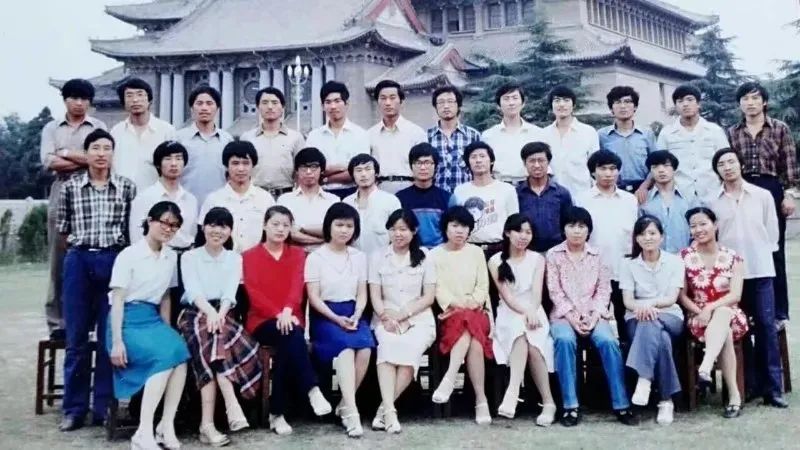

中文系八三级共八个班,每班34人左右。体育课单班上课,男女生分开上。英语、普通话两个班一起上,文学课等专业课四个班一起上,而公修课则在阶梯教室,八个班两百多人,一起上大课,蔚为壮观!

河大毕业生,素有“铁塔牌”之称,这应该与河大有多位才华横溢的名师、大师有关。

由于自己偏爱文学,所以,对教文学课的老师印象较为深刻。教楚辞的李博老师,地方口音浓,但讲课时,针砭时弊,激情澎湃,颇有屈子之风。教唐代文学的王立群老师,文学史讲的精要,作品分析新颖独到,鞭辟入里,颇让人叹服。讲授“李清照研究”的宋景昌老师,个子不高,但精神矍铄,表情丰富,表演逼真,课堂十分活跃。讲授“陶渊明研究”的王宽行老师,知识渊博,让我们领教了,做学问还可以做得那么深。“平畴交远风,良苗亦怀新”,至今难忘。教现代文学的赵福生老师,是上海人,一口上海腔,但课教得很好,多次在阶梯教室给我们做名家名作分析报告,很受同学们欢迎。教当代文学的刘思谦老师,思想活跃,作品分析有见地,她的课座无虚席,在今天,当属“网红教授”。

北方饮食与南方大不相同,南方常年吃大米,而北方以面食为主。

来到河大,才知道,吃面条,不是先葱姜炸锅,面条里加几叶青菜,而是要浇上一勺带有肉汁的卤。第一次吃到杂粮,第一次吃到油炸馍块,第一次吃到面包,第一次喝豆浆。

在铁塔食堂,第一次吃到少油多盐炒的带糊味的包菜,第一次吃到勾芡炒作的油炸藕条。三毛钱一份的小炒肉,只有打牙祭才吃上一回。学五食堂门角处玻璃窗里的卤猪蹄、炸排骨,偶尔侧目几次。

后来,喝到了开封正宗的胡辣汤,吃到老字号的羊肉泡馍,吃到一毛三分钱一两的牛肉水饺,品尝过鼓楼广场的黄焖鱼。多年以后,才知道,开封的名吃是灌汤包。

每年中秋节下午,学校给每人发一块半斤重的巨大月饼。领到手,掰点吃,晚饭后,再吃点,等到中秋赏月时,一块月饼早已消灭干净。

冬至这天,铁塔食堂给每班发饺馅,分面,每班男男女女一起包饺子。地区不同,包饺子的手法也各异。于是,每次包完,各种做工,各种形状的饺子被端到一口比农村杀猪锅还大许多的锅里下进去。然后,不是用锅铲,而是用巨大的漏勺、大铁锨把水饺盛进各班的盆里,端到宿舍,热气腾腾地吃起来。那么大的铁锅,那把大铁锨,真让人长见识了!

毕业前夕,贾天仓、陈雷、戴瑞莉我们四人,到铁塔公园游玩一下午。晚上一起下小酒馆。几个小菜,荤素搭配,两扎啤酒,快意人生!这算是我人生中的第一次请客吧?

毕业会餐,品种十分丰盛,这是人生中的第一次大餐。只是离情已浓,大家争着敬酒,话别,嬉笑怒骂。

多年以后,每次去河大,都要去学生食堂吃一份学生餐,体味那糊味的包菜,勾芡炒作的油炸藕条,还是那个味,满满的都是回忆!每次到开封,也必定喝一碗正宗的胡辣汤,吃一次羊肉泡馍。只可惜,馍已不再是手工掰的那种小块,而改为机器断碎,少了当年那浓浓的令人咂摸的正宗味道......

开封是我国著名的旅游城市,它是八朝古都,宋代为盛,城市文化氛围浓厚。书店街,马道街,鼓楼广场,见证着宋代的繁华。京古斋沉淀着古开封厚重的文化底蕴。繁塔的古朴,铁塔的高耸,相国寺的千手佛,一百零八罗汉堂,让人惊叹古人高超的工艺和大国工匠的智慧。龙亭那几十米长,几十米高的龙雕石刻,会当绝顶,君临天下的气度,让人折服古代帝王的胸襟和气魄。那潘杨二湖,龙亭宝殿,至今凛然安坐,震颤千古!

每年元宵节的开封灯展,万人空巷,游人如织,摩肩接踵。那造型各异的大灯笼,把整个开封城照得如同白昼。其繁华热闹,仿佛又让人回到东京汴梁元宵节赏灯的盛况。

班级团支部组织的第一次活动是游嵩山少林寺。坐长途汽车,清晨出发,傍晚返回。先到中岳庙,再到少林寺。第一次看到大雄宝殿,第一次亲历电影《少林寺》寺僧练武功,青砖地面上留下的一个个深凹大坑的场面。绕过一个厢房,偶然看到一小僧手拿一本《世界地理》在读。忽然悲怆,这就是传说中高考落榜,遁入空门,寻求净土的少年吗?接下来,游览塔林,攀登达摩洞。

节假日,同室八仙也多有游玩。校门,大礼堂,铁塔公园,龙亭湖,留下我们青春的影像。

秋季没有课的下午,多次与老夫子孙荣璋郊游。曾走得很远很远,开封风沙大,每次归来,两腿都是厚厚的泥灰。

与好友姚伟骑自行车去过黄河,可惜遇到枯水期,没能见到“黄河之水天上来”的壮观景象,只能在河床淤泥上狠狠地蹦弹几下。返回时,有幸见识到开封的婚俗。新郎官身披各路亲戚送来的色彩各异的被面,鞠躬答谢。那厚厚的几十床啊,憨实的新郎被搞得汗流浃背。一路上,我俩不禁感慨,看来结婚真是个体力活啊!

河南大学,百年老校,文化底蕴深厚。这里不仅是潜心求学,修身养性的风水宝地,也是让人悦目怡情,心旌荡漾的好去处。

夜自习,十号楼,灯火通明。坐在阶梯教室看窗外,楼中心空井处,泡桐花盛开,那喇叭型的花朵,似乎在演奏着美妙的乐章,芬芳四溢,是为一景。早自习,登上十号楼顶,背屈原《离骚》,俯瞰校园,匆匆上学、上班的人流,旭日东升,景静人动,是为一景。冬季,路灯下,看着纷纷落雪,听着脚下琼花碎玉的吱吱声,也是一景。初夏,躺在古城墙边的槐树林里,数着一串串洁白硕大的槐花,嗅着浓郁的芬芳,听着嘤嘤嗡嗡的蜂鸣,口中念到:“白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开”,又是一景。

学八楼302寝室,有几多趣事,叙其一二。

其一,大一秋季,开封发地震。深夜,熟睡的人们被“地震啦,地震啦”的疾呼声惊醒。顾不上开灯,穿鞋,上铺的兄弟踏着我的脊背抢先冲出寝室。走廊上,满是惊恐拥挤的人流。三层楼梯,莫名地被人脚悬空的挤下来。来到楼下的空白处,黑压压的全是人头,并没感觉山摇地晃的地震啊,而男女同学秋眠时,穿少露多的尴尬,多年后,仍是一种谈资。

其二,大二暑假,由于计划在学校看点书,没回去。假期人少,安全起见,学八楼东楼梯封了。某夜十点许,从教室回来,习惯性的上楼,三楼梯左拐,第一个寝室,推门。“你谁啊?找谁呀?怎么不敲门就进来了?”一女生上身穿着小白背心,正在擦拭,见状惊呼。“这不是我们寝室吗?这不是302吗?”自己一脸的茫然。“你自己抬头看看是几零几?出去,向东,开步走!”学八楼男女同楼的趣事还不知有多少呢。

其三,某个炎热的周末夜晚,室友们正在高谈阔论,突然敲门进来一位高大刚毅的男子,“大家都在啊”,接着给我们每一个人递烟。“这是我当年睡过的上铺啊”,他拍拍窗户边的一个床位,饱含热泪。“我是你们上几届的学兄,大家还不知道这个寝室的光荣历史吧?当年学校发生一起震惊教育界的由外籍教师引发的事件,就是在这个寝室发起的。河大学子,铁塔牌,有优良传统啊!不过,后来,大家都受到了轻重不同的处分。”“路过开封,再回母校,想念啊......”唏嘘再三。

河南大学的校园,建筑雅典古朴,绿树黛瓦,环境清幽,是中国最美校园之一。在这里,曾留下了多少珍贵的回忆!

与自己八载同窗建立了深厚的友谊,也给暗恋过的女生写过情书,与外系女孩闹过一出荒唐的事件。曾在一个夏日午后,跟着一个穿碎花裙子的女生,进错教室。一女一男,一前一后,刚进十号楼门口,透视的阳光,照得人头晕目眩!在图书馆阅览室,惊艳到一位身着红上衣,牛仔裤,黑皮鞋的同龄进修生。一九八七年“五一”节,女朋友由南方某高校只身来到河大。匆匆一周,校园,公园,鼓楼广场,黄河滩边,留下了我们青春飞扬的身影。“爱满黄河九曲溢,情压龙亭铁塔低”,这是大学同窗费晗在我毕业留言册上留下的两句诗。

一九八七年六月,托运完行李,拖着一声长长的火车汽笛声,捏着一根白皙皙的粉笔,从此,走上了家乡的三尺讲坛!

大学毕业前几年,每每忆到河大,泪水浸湿枕巾。每每讲到河大,几度泪目,几度泪奔,几度哽咽......

毕业初,每年必去一次河大,一下火车,开封,河大,那湿润甜丝丝的空气,早已让人沉醉。

总要去看一看学八楼302宿舍,总要去十号楼阶梯教室坐一坐。去大礼堂,图书馆,操场,铁塔湖转转。再登古城墙,寻觅浓郁的槐花香,嘤嘤嗡嗡的蜂鸣......

也曾去过新河大校园,偌大的校园,造型各异的现代化建筑,光鲜靓丽的学子,可当年的感觉一点寻觅不到。

毕业十周年同学聚会,我参加了;二十年聚会,我参加了;三十年聚会,我参加了。三十五周年,说好的,我们还聚么?

我那魂牵梦绕的河大啊......

(转自文学院官微《我在河大读中文》栏目)

作者简介

何作林,河南大学中文系八三级,一九八七年毕业,分配到潢川师范学校工作,高级讲师。