1937年7月7日,日本侵略者制造了震惊中外的“七七事变”。河南大学师生坚守在抗战办学的前方,八年五次迁移,与信阳鸡公山、南阳镇平、洛阳潭头、南阳荆紫关、陕西汉中和宝鸡等地百姓凝结了深厚的感情,在颠沛流离的年代,为中国教育书写了悲壮而又自豪的一页。今天,让我们一起走进栾川县潭头镇王坪村,了解河南大学与伊河“渡口”鲜为人知的故事

伏牛深处,重渡沟旁,竹影轻摇,溪水流深。在重重叠叠的山林之间,流淌着一条宽约一百米的大河——伊河。七十九年风雨沧桑,七十九年白云苍狗,在这个被栾川县潭头镇王坪村村民称为“渡口”的地方,奔腾不息的伊河见证了当地村民与河南大学师生的历史渊源和深厚情谊。

调研团重访师生渡河处

前往渡口的路

自日军入侵以来,中国时局动荡,战乱频仍。日寇的铁蹄无情地践踏着中华沃土,粉碎了中国人民的安宁。地处中原,位于抗战前线的河南大学究竟该何去何从?在复杂的局势面前,河大最终选择了敌前办学的道路。1937年12月,校方决定兵分两路迁往信阳鸡公山和南阳镇平,正式开启了河大抗战办学的艰难旅途。随着战火的蔓延,河大师生历经周折,辗转迁徙。1939年,在时任王广庆校长的带领下,师生们徒步北越伏牛山,抵达栾川县潭头镇,在当地开始了长达五年的办学活动。

1944年5月中旬,日寇进犯潭头,河大师生在当地百姓的帮助下纷纷撤离。他们翻过武城沟,蹀躞狮子岭,穿越狮子沟,最终到达栾川前的重渡沟。然而,一条百米宽的河流牢牢挡住了师生们的去路。经历三个多小时的紧急逃亡撤离,河大师生早已疲惫不堪,更何况在这支两百多人的队伍中,既有六七十岁的老人,又有身怀六甲的妇女,师生携带着众多仪器标本和书籍珍本,甚至还有作为农学院重要实验数据的小树种子,行动非常不便。大雨滂沱,山洪暴发,河流水位猛涨,一百多米宽且水流湍急的大河犹如天堑般将师生们同对岸切割开来。如何渡河?这是一个问题。

实践调研团成员实地调研

实践调研团向当地村民了解情况

实践调研团向李叔阁老师询问渡口信息

韩银宝老人向实践调研团口述历史

正在河大师生们一筹莫展之际,伊河畔的王坪村村民见状,毫不犹豫地挺身而出。当时,乡村基础设施简陋,缺桥少路,当地村民们常常结伴过河,熟谙水性。起初,焦急的师生们希望以每人一个银元作为报酬,请求村民帮助他们渡河,然而,当得知面前处境困难的众人是来自河南大学的师生后,以杨金成为代表的几位村民坚决不肯收下银元作为谢礼。村民们不但拉着老师、背着学生,带领他们渡河,还提出要为他们提供安顿之所。那时候,王坪村村民的住宅还十分稀疏,难以容纳所有师生,师生们便从重渡沟分开,老师及其家属穿越重渡沟,学生们则继续前进到大青沟,在那里渡河后集中安顿下来。

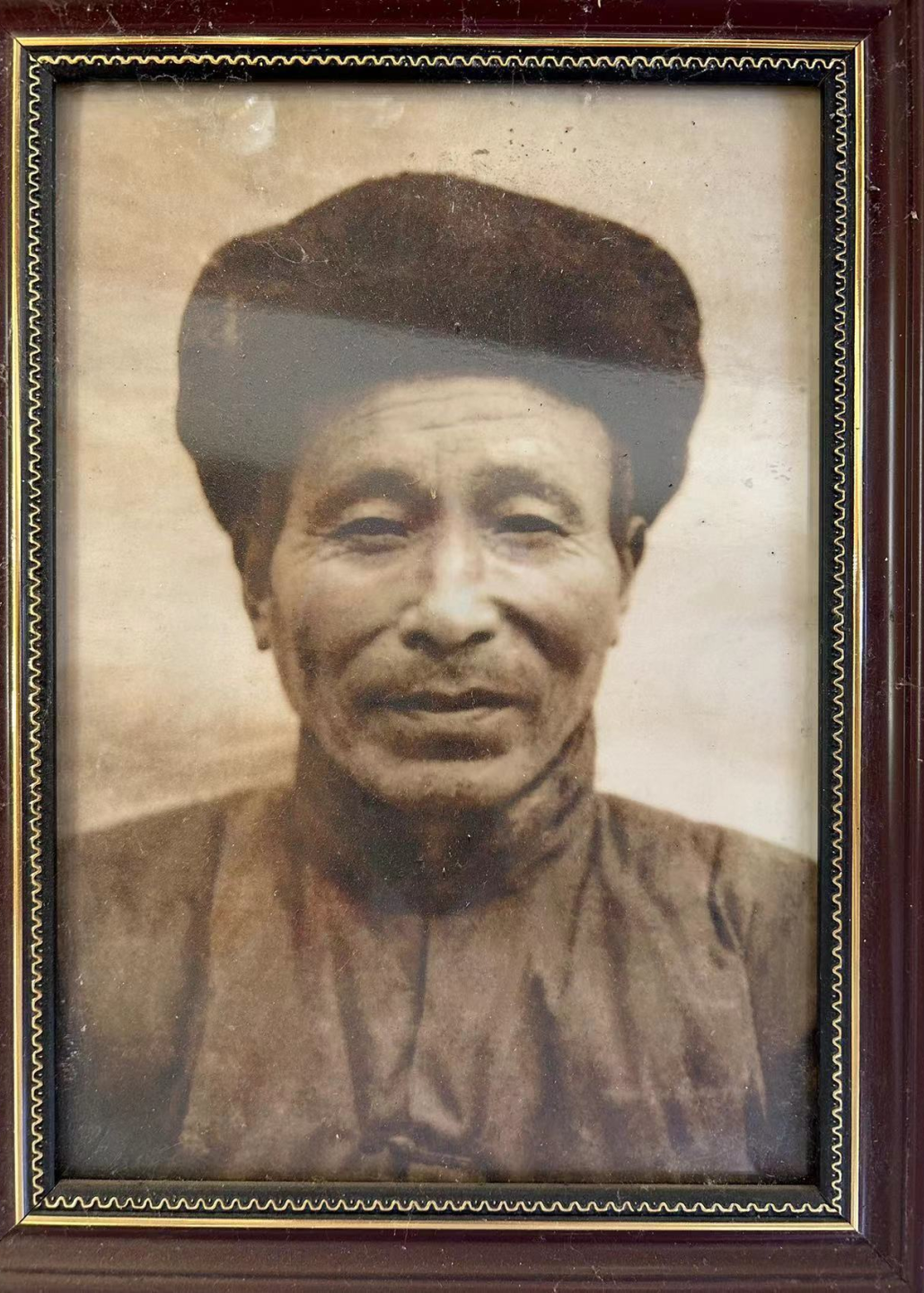

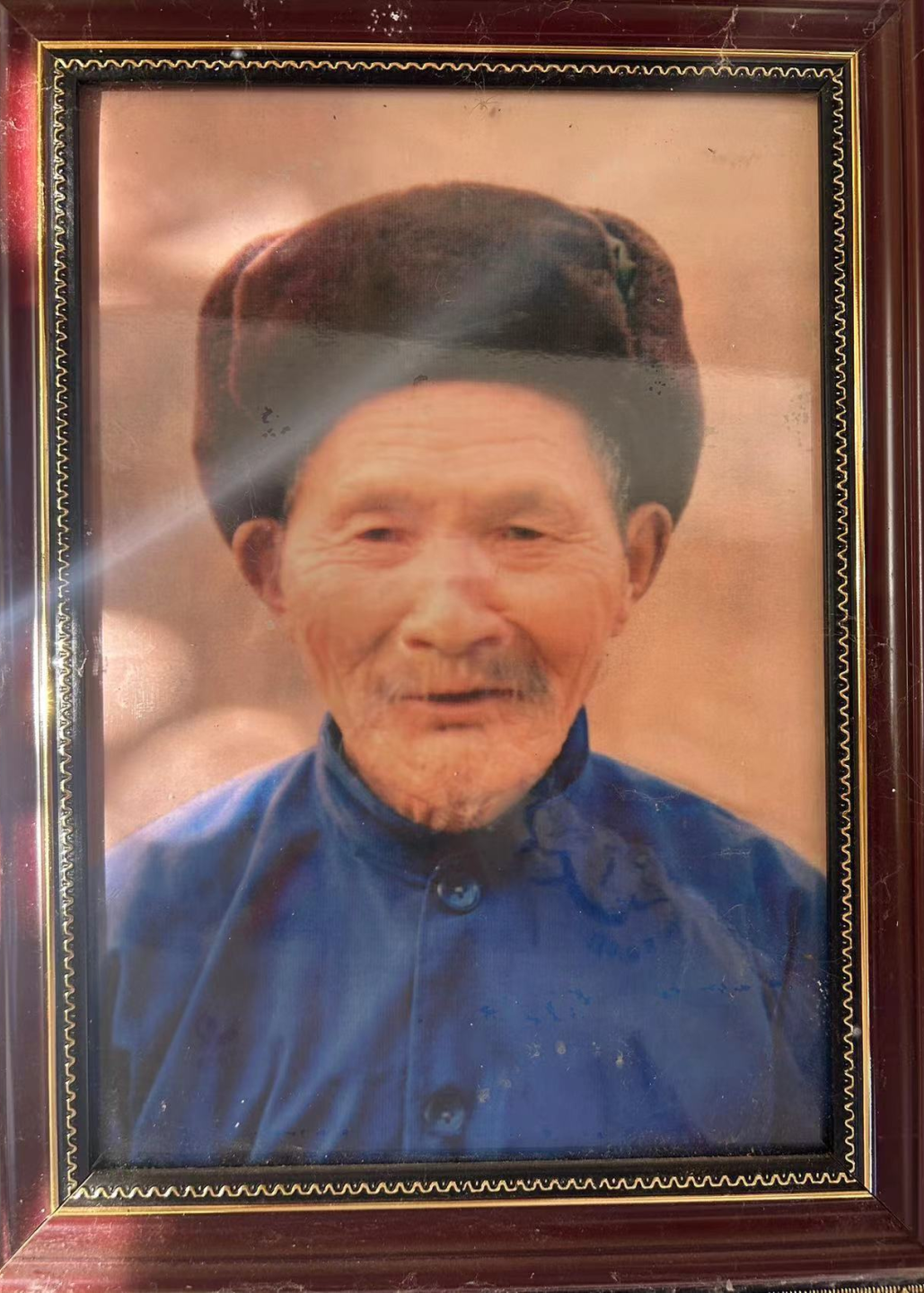

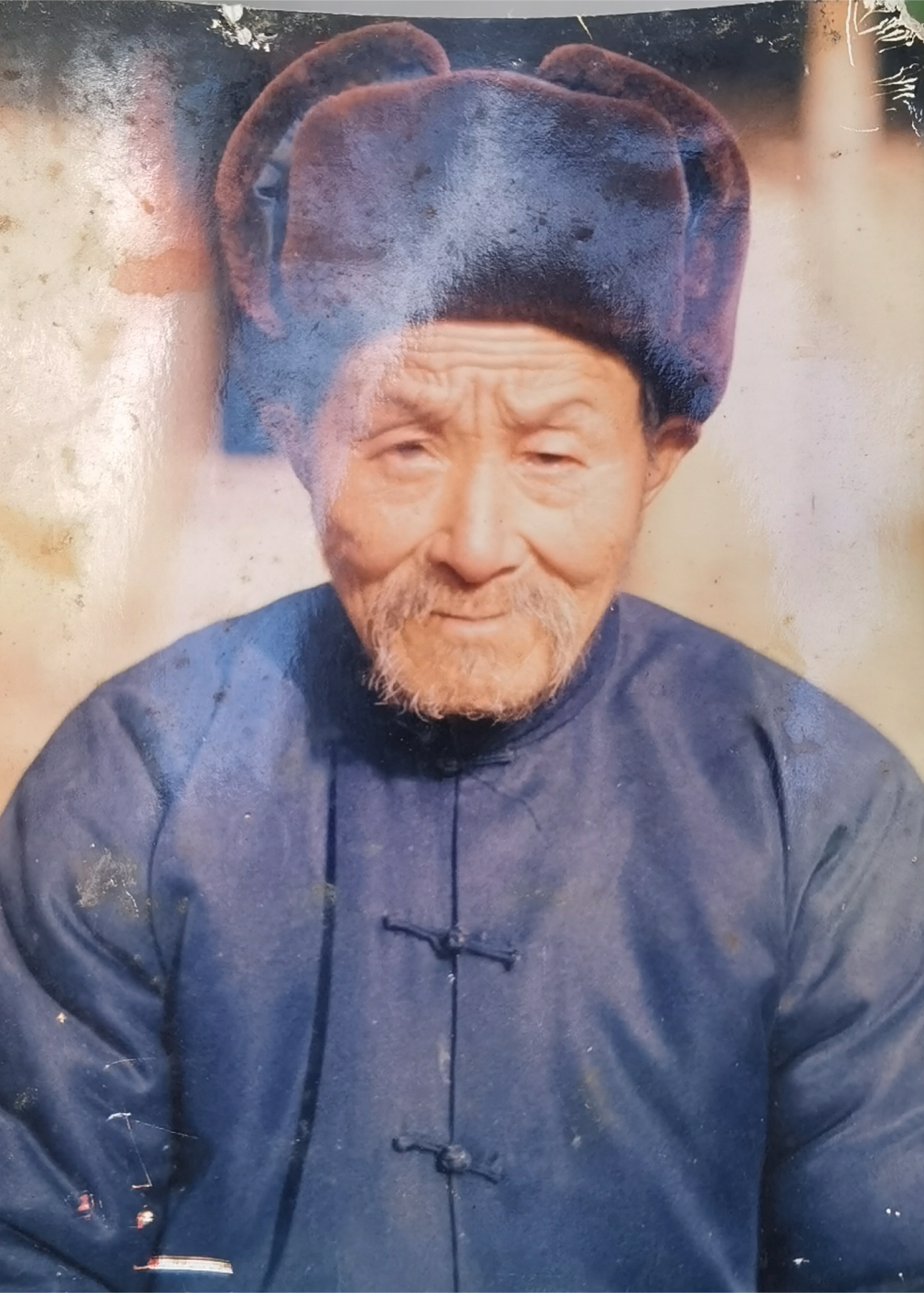

曾帮助河大师生渡河的三兄弟:李古栾、李喜堂、李敬堂(从左至右)

曾任民盟中央副主席的李重庵就以一种特殊的形式见证了王坪村村民帮助河大师生渡河的故事。李重庵的父亲是时任河南大学教育学系教师的李秉德教授。从潭头撤离后,李秉德教授及怀有身孕的妻子也在被村民帮助渡河的队伍之中,而李重庵就出生于渡河后李秉德夫妇暂住的关沟。据李秉德在《河南大学搬迁记》中回忆,当时的关沟是一个只有三户农家的小山沟,日军和国民党军随时可能光顾,他们提心吊胆地躲兵避匪,老乡便帮忙在山沟对面的竹林里搭了个茅草庵,里面放置了一张床供二人躲避。1944年5月25日,李秉德夫妇在茅草庵下迎来了新生命,父母为其起名“李重庵”,取“重渡草庵”出生之意,也感恩村民的高天厚地之情恩。

昔日河大师生艰苦跋涉之地,如今几乎全然变了一番模样。现在,王坪村道路宽阔平整,伊河渡口起堤架桥,桥下河水奔腾不息,向青翠的山林深处蜿蜒。行走在渡口旁的碎石砂砾上,重走在抗战办学的道路中,河南大学历史文化学院“探办学精神,讲河大故事”实践调研团成员在校友工作与教育发展基金会办公室和校团委的支持下,寻访故址、缅怀历史、倾听往事、感受乡情,通过调查走访、口述访谈、发放调查问卷、影音记录等途径,深刻了解了抗战办学期间河南大学与王坪村之间的深厚渊源,搜集、整理并保存了当地村民与河大师生之间的动人故事。持杖而行、两眼昏花的老人,虽早已口齿不清、听力衰退,但在听到来访对象是河大师生后,激动地不能自已,要和每一位成员握手;当年助人渡河的老人虽已纷纷离世,感人至深的河大故事却还在后辈间口口相传......在走街串巷的访谈期间,通过多位王坪村老人的口述回忆,这段惊险的渡河故事逐渐清晰饱满,每一位成员都万分激动,仿佛透过时光,握住了河面渡口那一双双温暖的大手,看到了河面渡口那一个个宽厚的后背。王坪村村民尊师重道、无私奉献的精神正是流淌在中华民族血脉中历经千年不改的优秀文化因子,让每一位河大学子为之动容。

百十年风雨兼程著华章,新时代争创一流写春秋。河南大学,作为抗战时期坚持敌前办学的高校,在风雨如晦、颠沛流离的年代书写了高等教育史上悲壮而自豪的一页。“嵩岳苍苍,河水泱泱”,潭头王坪村村民出于对教育和文化的敬重,无偿帮助师生渡河,在危机关头保存了河南大学的文化血脉。“百折不挠、自强不息”,河南大学克服种种困难,辗转抗战办学,延续中原文化与高等教育的火种。河大师生将进一步发扬河大精神,讲述河大故事,为新时代河南大学“双一流”高校建设增砖添瓦。

调研团同讲述者李叔阁老师合影

调研团参观国立河南大学抗战时期潭头办学纪念馆